I terreni tolti alla collettività da un intricato complesso di scatole cinesi

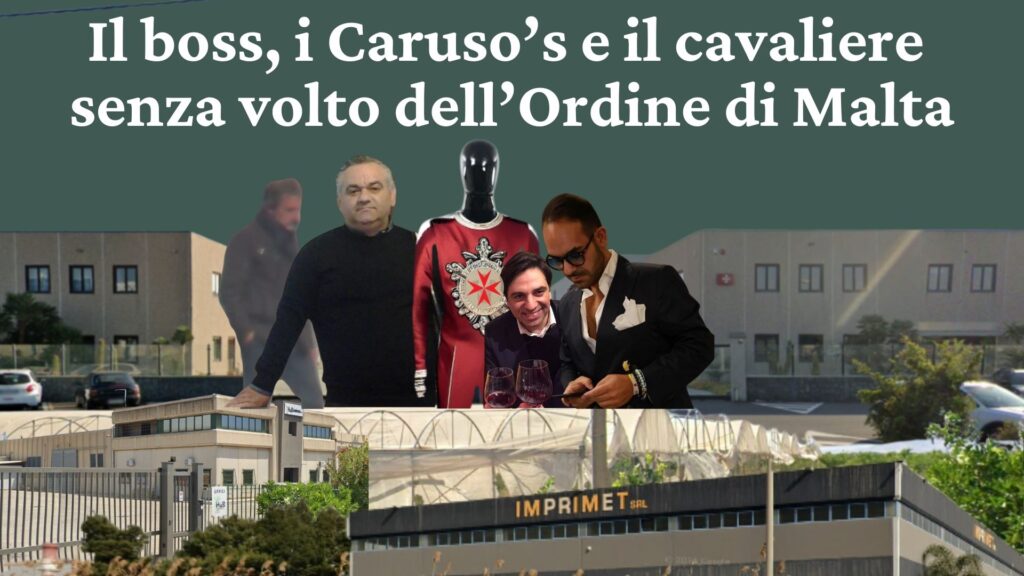

Grandi palazzoni di cemento, grossi appezzamenti di terreno, necrologi che diventano pagine di giornale, aree naturali ad uso e consumo dei potenti, indagini giudiziarie in cui convergono appalti, montagne di rifiuti e infrastrutture. Immaginifici resort dai colori sgargianti, strade pubbliche che diventano private. Questa è la scenografia del grande spettacolo che offre Catania. I protagonisti di quella grande farsa che si trasforma in tragedia e che a tratti assume i connotati della commedia sono grossi imprenditori che assurgono a latifondisti. Si coprono di tutto punto: giacca, cravatta, pochette. Sigarette e pose da boss.

Tavoli da biliardo, divani e poltrone in pelle. Bianchi. I quadri. Le cornici d’oro. I caminetti. Bianchi. Scintillanti serate danzanti dove criminali, imprenditori, mafiosi e le più alte onorificenze dello Stato si riuniscono per fare manbassa di ciò che raccolgono. Soldi, una montagna di soldi. E, non si sa bene il perché, ma stanno sempre vicini. Le aziende sono vicine, le case sono vicine, le sedi legali delle società sono vicine, i luoghi di lavoro sono vicini. Gli piace stare vicini. E così è alla Timpa di Leucatia.

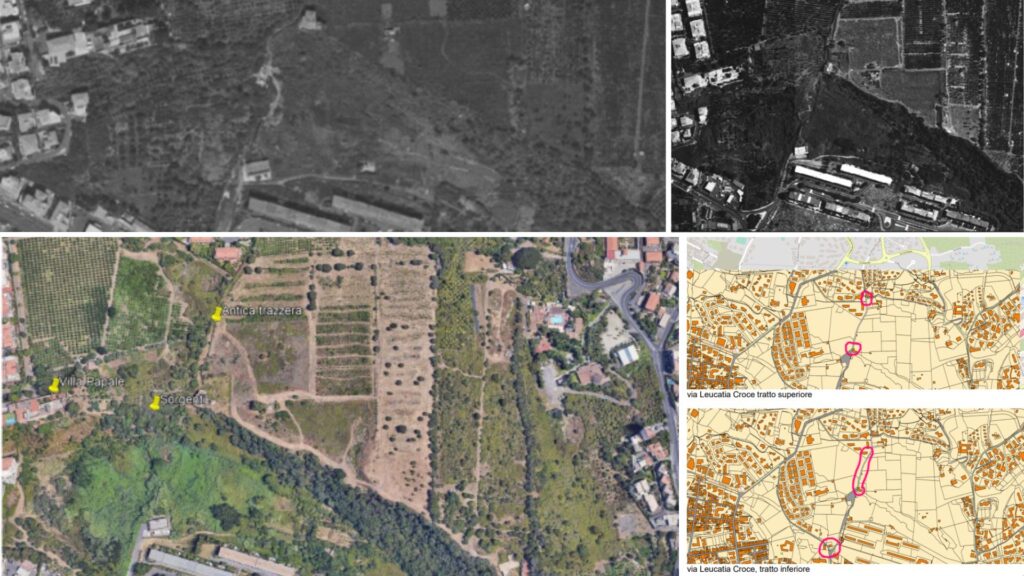

Ebbene, c’è un pezzo di terra che è da sempre al centro della speculazione edilizia da parte dei privati. Sono alcune delle famiglie più potenti di Catania. Che negli anni hanno fatto di quella che è una riserva naturale un’area in cui costruire edifici con non poche criticità a livello paesaggistico. Criticità affrontate anche nelle aule giudiziarie i cui esiti hanno dato luogo a molteplici polemiche. Processi volti a tutelare il Monte San Paolillo sul quale è presente un edificio funerario romano e altri resti archeologici risalenti al secondo conflitto mondiale.

Sorge a ridosso di un lungo costone lavico verde. Circa 68 ettari tra frutteti, uliveti e cannucceti che si estendono tra Canalicchio, Barriera e Sant’Agata Li Battiati, ricreando una formazione a macchia mediterranea. Una barriera di difficile attraversamento da parte dell’uomo. Si chiamava infatti la barriera del Bosco.

A dividere la distesa tra i due comuni c’è un corso d’acqua che dalla Timpa arriva fino a Catania. Un lungo fiume la cui acqua veniva utilizzata come risorsa e che attraverso l’acquedotto arrivava fino al monastero dei benedettini. Di cui peraltro in diverse aree della città sono ancora rinvenibili i resti. A partire proprio da uno degli ingressi della Timpa. Quella al quale si accede da via Leucatia e che dà su via Tito Manzella.

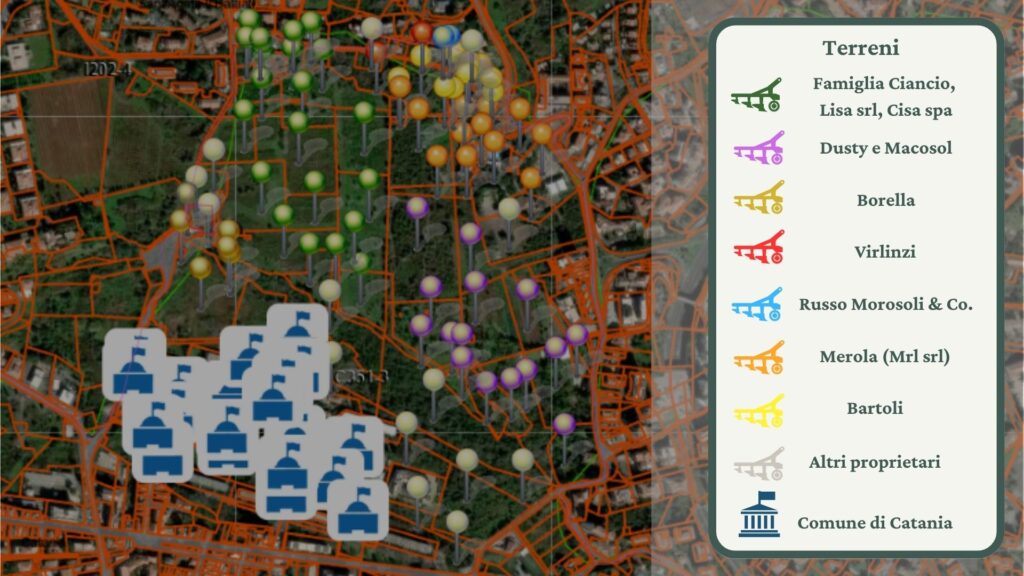

I proprietari dei terreni

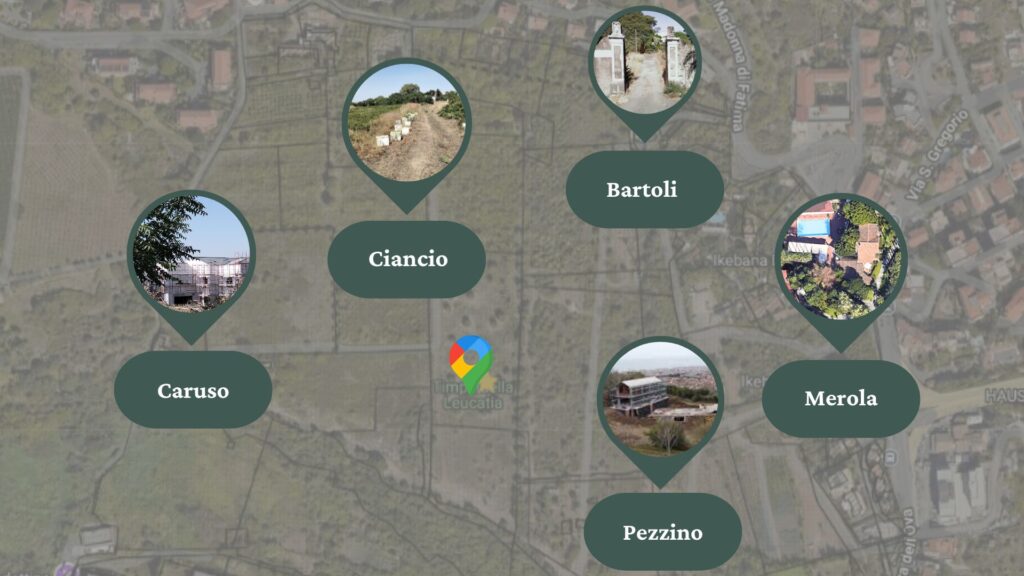

Ma chi sono i privati che hanno in mano la timpa di Leucatia? Tra le famiglie che determinano le sorti della grande area verde ci sono la famiglia Ciancio, Borella, Pili, Bartoli, Pezzino, Merola, Virlinzi e Russo Morosoli. A fianco ci sono poi terreni più piccoli appartenenti ad altri privati. In particolare alle famiglie Caruso, Basile, De Grazia, Pelleriti, Tomarchio, La Rocca e Petralia.

Hanno i più grandi appezzamenti dell’area, sono grandi ristoratori, costruttori edili, viticoltori e imprenditori agricoli. E ad ogni famiglia corrisponde almeno una società. Realtà imprenditoriali e industriali che appaiono collegate l’una all’altra, se non direttamente, attraverso incarichi affidati alle stesse persone o tramite giri di soldi e operazioni immobiliari.

Attraverso queste si può risalire ad altre ditte e imprese gestite da coloro i quali, pur non avendo un terreno alla Timpa, rappresentano il potere al punto da potersi definire i veri e propri padroni di Catania. E si può arrivare a dire anche dell’Isola.

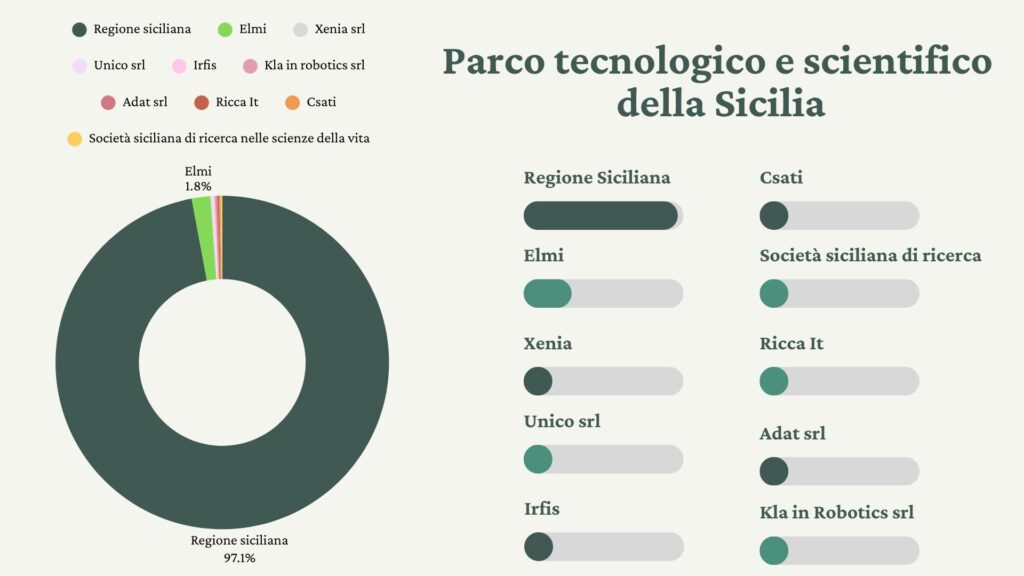

È per esempio il caso di Dusty e della società Parco tecnologico e scientifico della Sicilia, nelle quali ricoprono o ricoprivano incarichi due soggetti che hanno lo stesso ruolo in Dusty. Oppure ancora delle società di Francesco Virlinzi e Mario Paoluzi, quelle degli Scrofani o di Russo Morosoli.

Sono titolari di tante società con le quali, in un modo o in un altro, gestiscono l’imprenditoria catanese e siciliana. O meglio, fanno girare i soldi in quel mondo imprenditoriale fatto di gente che conta. Conta in quella che doveva essere la Milano del Sud. E conta i soldi. Tanti soldi. Un grosso giro di soldi.

I revisori contabili più gettonati

E i bilanci derivanti da quel grosso giro di soldi vengono curati dai revisori contabili. Sempre gli stessi. Che passano da una società all’altra, talvolta mantenendo più incarichi in diverse realtà aziendali, ma sempre riconducibili ai medesimi potentati economici.

Da sinistra verso destra: Antonio Portale, Roberto Michele Grimaldi, Niccolò Notarbartolo, Alessandro Raddante, Calogero Pellitteri, Davide Ugo Testaì

Questo è quello che c’è, quello che si vede, quello che sanno le associazioni ambientaliste, i partiti e le stesse famiglie che alla Timpa hanno costruito e speculato e probabilmente fatto affari di ogni tipo. Ci sono famiglie note e famiglie meno note. E, forse, i tratti più interessanti di ciò che circonda la Timpa di Leucatia e i proprietari dei terreni si ricavano proprio da queste ultime. Da quelle i cui nomi non sono riportati a caratteri cubitali sui giornali, non si vedono e non se ne parla. Di quelle famiglie che gli elementi di collegamento con la mafia ci sono, ma è difficile tracciarli. Quelle che creano società su società e che forse mietono vittime anche all’interno dello stesso nucleo familiare.

E, forse, così si spiega la riluttanza di alcuni componenti di certe famiglie nel rilasciare dichiarazioni tra paura, ritrosie e paventate cessioni di terreno che però non risultano agli atti. Così fanno i volti più noti dell’imprenditoria catanese e siciliana. E così fanno quelli meno noti. C’è chi agisce allo scoperto e chi sotto traccia. Ciò che è certo è che chi ha in mano le attività più remunerative del territorio ha un terreno alla Timpa.

Affari che sviluppano e mettono in atto con altre famiglie. Perché tra cavalieri e potentati a Catania ci si intende. E così si spartiscono grandi fette della città, tra progetti di riqualificazione e aree naturali.

Gli edifici al centro di vicende giudiziarie

Sono due gli edifici che nel corso degli anni sono stati al centro di processi, contro la costruzione dei quali sono stati fatti due esposti dalle associazioni ambientaliste. Si parla delle edificazioni di proprietà di Maria Geronimo Pezzino, Michele Caruso e Maria Luisa Petralia. La prima nel versante sud-est della Timpa, sul Monte San Paolillo, e vicino a un’area archeologica. La seconda invece a ridosso del costone roccioso la cui realizzazione ha comportato la trasformazione del vecchio sentiero carrarreccio, Che congiungeva la parte Nord della Timpa a via Tito Manzella, eliminandolo quasi del tutto.

L’habitat naturale

Secondo le associazioni ambientaliste e i tanti che si sono movimentati per la salvaguardia della Timpa, l’area va tutelata da qualsiasi ulteriore ingerenza da parte dei privati e delle istituzioni. Un habitat che registra la presenza di diversi uccelli le cui popolazioni sono in declino come ad esempio la Passera d’Italia (Passer italiae), il Fanello (Linaria cannabina), il Verzellino (Serinus serinus), comprese alcune specie di uccelli rapaci come il Gheppio (Falco tinnunculus), la Poiana (Buteo buteo) ed il Barbagianni (Tyto alba).

Senza la tutela di questo nucleo, qualsiasi ipotesi di mantenimento di popolazioni vitali di un ambiente naturale sarebbe vana. L’area infatti, tra zone umide, quel che resta del bosco mediterraneo, zone a vegetazione mista, gli incolti e gli uliveti in abbandono, è sottoposta al vincolo di tutela di valore 3.

Tra le associazioni che hanno preteso la tutela dell’area e condotto una battaglia di civiltà contro gli abusi edilizi perpetrati e messi in atto dai proprietari dei terreni ci sono SiciliaAntica, rappresentata dall’avvocato Nunzio Condorelli Caff, il comitato Timpa di Leucatia, Wwf Sicilia, Legambiente Catania e l’associaiozne Copernico.

La famiglia Ciancio, la vendita de La Sicilia e il processo per concorso esterno in associazione mafiosa

Tra chi alla Timpa ha una parte consistente di terreni c’è Mario Ciancio, uno degli uomini più importanti della città. Sarebbe meglio dire che lo era. Lo era prima del processo per concorso esterno, prima di lasciare la proprietà de La Sicilia. Lo era prima che lo stesso giornale venisse acquistato dal re dei monopattini Salvatore Palella.

Cisa spa, Lisa srl e i terreni alla Timpa

Con Lisa la famiglia Ciancio è proprietaria di gran parte dei terreni dell’area naturale. Circa 20 particelle che ricomprendono metà della Timpa. Tutta la parte occidentale di quella che dovrebbe essere una riserva è nella disponibilità di chi da quarant’anni a questa parte gestisce gli affari catanesi. Con giornali, reti televisive e ditte di costruzioni.

Cisa spa, invece, ha sede in via Pietra dell’Ova 50 che corrisponde al domicilio di Ciancio. Che insieme alla moglie Valeria Guarnaccia erano soci dell’azienda ancora attiva ma con una diversa composizione delle quote societarie. Mario Ciancio non è più socio ma mantiene l’usufrutto sulle quote della moglie e delle figlie Natalia e Angela. Natalia è proprietaria dell’azienda agricola Rovitelli snc di via Pietra dell’Ova 51. Stessa sede di Cisa che possiede la totalità delle quote di Lisa srl, l’altra azienda di famiglia amministrata dalla sorella Angela.

Al di là de La Sicilia e del potere che Ciancio ha esercitato nel e attraverso il settore dell’informazione, Ciancio ha sempre dimostrato interesse anche per il business dei centri commerciali: Porte di Catania, Centro Sicilia, Mito e Sicily Outlet. Per la realizzazione dei quali si è avvalso delle sue società, prima tra tutte la Svim Sicilia, costituita da Ciancio Sanfilippo e da Vincenzo Viola con le società Cisa spa e Insular consulting srl. Svim aveva il 34 per cento di Dittaino Development di cui la Minoter spa di Gualtiero Cualbu aveva quote per il 25 per cento. Un altro 25 per cento di Dittaino era di proprietà di Luigi Garlati che agiva in rappresentanza di Luca De Ambrosis, ex ad di McArthur Glen Italia. Il rimanente 16 per cento delle quote di Dittaino era di Pollopilli srl di Riccardo Garosci, esperto nella realizzazione di supermercati ed ex presidente della federazione italiana della grande distribuzione.

Del resto, questa è storia nota sin dai tempi di Vito Ciancimino e del processo sulla trattativa stato-mafia, quando il figlio dell’ex sindaco di Palermo Massimo rese dichiarazioni raccontando ciò che aveva sentito dal padre: «Ciancio è molto intelligente – diceva Ciancimino padre al figlio -, una persona che aveva il monopolio dell’informazione a Catania, dove, infatti, era riuscito a non fare pubblicare a La Repubblica la pagina locale di Catania. Un grande imprenditore, un uomo dalla faccia pulita da potere spendere per qualsiasi tipo di situazione». Tuttavia sottolineando come Ciancio non fosse un mafioso. O almeno suo padre non glielo aveva mai detto.

Il processo Ciancio

Anche per queste vicende, Ciancio è finito a processo. Cominciato nel 2009 e durato circa 15 anni, tra una richiesta di archiviazione della procura respinta dal giudice Luigi Barone e un’altra di rinvio a giudizio respinta dalla giudice Gaetana Bernabò Di Stefano. Una sentenza, questa, che ha fatto discutere perché disponeva il non luogo a procedere affermando «l’inesistenza del reato di concorso esterno in associazione mafiosa». Tesi che porta la procura a impugnare la sentenza in Cassazione. La suprema corte nel 2016 annulla il provvedimento e rimette il processo al giudice per l’udienza preliminare.

Nel 2017 viene disposto il rinvio a giudizio dalla giudice Loredana Pezzino e a marzo 2018 comincia un nuovo processo. Su richiesta della Dda di Catania l’editore viene colpito da un sequestro preventivo di beni per un valore di 150 milioni di euro, trasformatosi poi in sequestro definitivo e confisca dei beni a ottobre dello stesso anno. Nel 2020, tuttavia, i beni sono stati dissequestrati in seguito al ricorso e alla successiva decisione del Tribunale.

La procura ricorre di nuovo e l’anno successivo anche la Corte d’appello di Catania rigetta. Nel 2023 i pubblici ministeri ci riprovano e chiedono 12 anni di carcere per Ciancio e il sequestro e la confisca dei beni per un ammontare pari a 40 milioni di euro nonché l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Si arriva a gennaio 2024 e la sentenza è di assoluzione con la formula «il fatto non sussiste».

Quello che scrive la prima sezione penale del Tribunale di Catania presieduta da Roberto Passalacqua è che dal processo emerge «l’indebita ingerenza nei confronti della pubblica amministrazione da parte di Ciancio in virtù del suo potere economico, finanziario e sull’informazione, attraverso il quale è stato spesso in grado di condizionare le scelte da parte degli organi preposti all’amministrazione comunale e regionale». Anche se in relazione a tali fatti al Tribunale non risulta sia mai stata neppure esercitata l’azione penale.

Di tali contestazioni scrivono però i pm nella memoria presentata a marzo 2022. Si parla del potere e delle influenze che ha esercitato Ciancio nel corso degli anni in cui il giornale La Sicilia, negli anni ’80 rappresentato dai giornalisti Ciancio e Zermo, non solo era l’immagine desolante dell’attività giornalistica a Catania ma, sottolinea la procura, «prono alle esigenze dell’imprenditoria e della mafia, attento a non turbare gli equilibri e a celare all’opinione pubblica i fatti rilevanti per comprendere gli assetti di potere e i legami tra gli imprenditori e la mafia».

Prove inconfutabili, continua la procura, «sono state assunte per dimostrare le pressioni che i cavalieri del lavoro esercitavano, anche tramite Benedetto Santapaola, su Pippo Fava affinché smettesse di condurre la propria attività giornalistica di denuncia dei poteri occulti attraverso il Giornale del Sud di proprietà del cavaliere Graci». E il giornale di Ciancio ha finito con l’attribuire l’omicidio di Fava non alla mafia, ma «a questioni di femmine».

La lettera di Fava ai giornalisti dopo il licenziamento dal Giornale del Sud

«Per i primi tempi il giornale ebbe un crescente successo anche diffusionale e fu anche questo crescente potere del giornale che influenzava sempre più la pubblica opinione, che raccontava la verità su tutto, che sgomentava i criminali, che denunciava le corruzioni o le impediva, che svelava le cosche…cominciarono le richieste di non pubblicazione, le preghiere di silenzio su taluni fatti e personaggi, gli impedimenti su talune inchieste, le reazioni sempre più minacciose su talune verità che il giornale continuava a pubblicare, si arrivò addirittura a tentare di imporre il veto sulla pubblicazione di talune ignobili vicende criminali, (l’arresto di spacciatori di droga, che evidentemente appartenevano a qualche clan politico). Si tentò addirittura di modificare la mia coscienza umana ingiungendoli di manifestare l’approvazione del giornale sull’installazione dei missili atomici a Comiso. Si moltiplicarono le minacce telefoniche anonime di morte e rappresaglia verso la mia persona e la mia famiglia, ci furono due attentati dinamitardi al giornale. Io continuai a scrivere e fare scrivere la verità sul giornale, la semplice, nuda, infallibile, incontrovertibile, dimostrabile verità su tutto. Alla fine mi si licenziò».

A questo proposito le conclusioni di due Corti d’Assise scattano una fotografia di Catania nel periodo antecedente all’omicidio del giornalista. «Un ambiente giornalistico, politico, imprenditoriale e istituzionale intessuto, nella migliore delle ipotesi, di chiusura mentale, di incapacità di cogliere gli evidenti e chiari segni di una svolta criminale di grande portata e anzi di ottuso rifiuto di riconoscere tale realtà tentando di esorcizzarla… – si legge in sentenza – un sistema intessuto di pavidità, malafede, loschi e consapevoli silenzi, di scambi interessati di favori e protezioni e nel complesso totalmente sordo a quelle denunce, infastidito, turbato… ben pronto a mantenere comportamenti ambigui e anche di manifesta copertura a nascondere realtà concrete, a coprire nomi di intoccabili o di loro accoliti, a raggiungere vere e proprie connivenze con un mondo criminale allora in costante ascesa e trasformazione».

Fatti, questi, ancora oggetto di discussione nel procedimento di secondo grado instaurato dinnanzi alla prima sezione della corte d’appello di Catania, la cui prima udienza si è tenuta il 13 maggio.

Strano che chi rappresenta o ha rappresentato il potere oggi a Catania abbia almeno un terreno alla Timpa. Strano che a non averli sia Palella. Che a Catania pian piano si è guadagnato la sua fetta di mercato e anche qualche amicizia. Strano che sul giornale di Palella spunti un paginone dedicato all’incidente del figlio degli Aronica. Strano che «una comunicazione giusta: libera, aperta, trasversale e positiva», tra gli intenti dichiarati da Palella al momento dell’acquisto del quotidiano, passi anche dal compiacere le famiglie mafiose e la «loro» Catania.

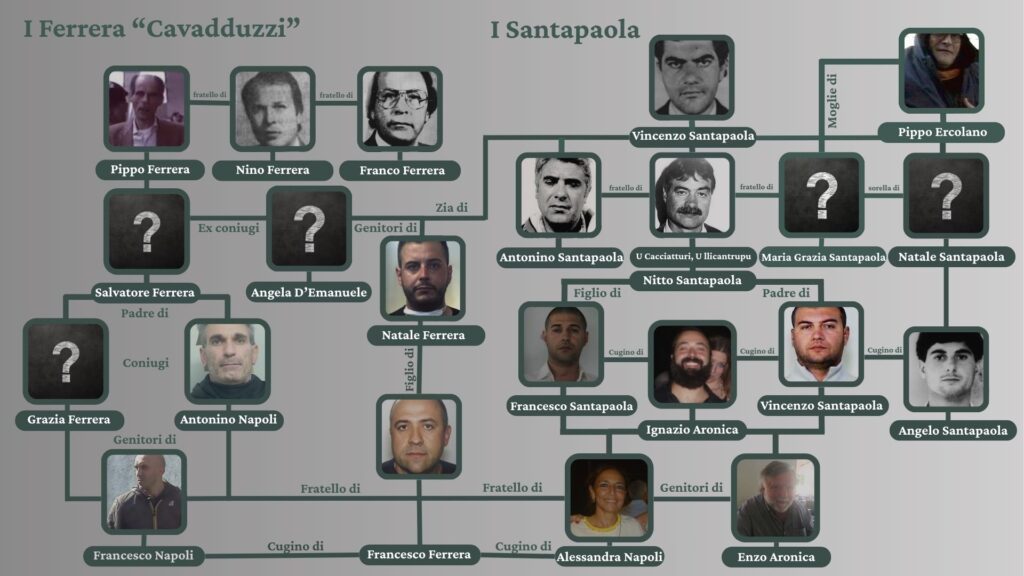

La morte di Francesco Aronica su La Sicilia, i Santapaola, gli Ercolano e i Ferrera

Una «notizia tremenda» quella che riguarda la morte di Francesco Aronica che ha suscitato il clamore dell’opinione pubblica con cerimonie e manifestazioni da Polignano a Mare fino a Catania. Così i giornali pullulano di titoli sul tuffo di Francesco, Ciccio, Aronica che gli ha causato la morte. Tra questi c’è anche La Sicilia che gli dedica un paginone dal titolo “La scomparsa del catanese Ciccio Aronica, promessa del football americano: la famiglia degli Elephants straziata dal dolore”.

Ma chi era Francesco Aronica e perché il giornale di Palella gli dedica una pagina piena? Francesco è il cugino di Ignazio Aronica, figlio di Enzo Aronica. Che è sposato con Alessandra Napoli, sorella di Francesco Napoli, il boss mafioso reggente dei Santapaola-Ercolano, adesso in carcere. Napoli è il nipote di Salvatore Santapaola ed è cugino di Francesco Ferrera, il re dei mercatini di Natale, nipote del boss Salvatore Ferrera detto u Cavadduzzu.

Insomma, c’è il re dei monopattini, il re dei mercatini di Natale e in mezzo ci sono gli Aronica, i Santapaola e gli Ercolano. Sulla grande tavola imbandita appositamente per il grande pubblico c’è il paginone de La Sicilia. E Catania sta a guardare. Attonita, con un minimo di imbarazzo, fingendo di provare dispiacere. Tranne gli elefanti. Che il dispiacere pare lo provino sul serio.

Ma è vero. C’è anche tanta gente che quel dispiacere pare provarlo veramente. E così la città si divide tra chi non sa e si riempie di un comune rammarico e chi sa. E tra i “chi sa”, c’è pure chi nonstante sia dalla parte opposta si dispiace. C’è chi invece si dispiace perché è dalla parte “giusta”. O almeno quella che si ritiene tale.

Ciò che resta però è lo sgomento di tanto scalpore per una vicenda che riguarda la morte di un ragazzo. Come se l’evento valesse più delle centinaia di migliaia di famiglie morte ammazzate ogni anno per guerre e calamità. Come se l’importanza di certe famiglie fosse preminente rispetto alle esigenze di chi questa importanza non ha avuto la fortuna di averla.

Ed è così che la tragica morte di Francesco, della famiglia titolare dei vivai Aronica, Manteca e Banacher, finisce sul giornale che prima era di Ciancio e ora è di Palella. E su un’altra decina di quotidiani nazionali.

La famiglia Aronica è vicina tanto ai Santapaola quanto agli Ercolano. Vicina è proprio un eufemismo, dal momento che le famiglie sono legate da una parentela. Talmente stretta da festeggiare insieme l’inaugurazione della terrazza del Manteca del 2015, alla quale erano presenti Alessandra Napoli, sorella di Ciccio, il marito Enzo Aronica e il figlio Ignazio. C’erano tanti della Catania bene tra imprenditori e parenti di mafiosi. C’era anche il nipote del cavaliere del lavoro Francesco Virlinzi, il «sempreverde» Oreste, così si legge in un articolo di Catania Vip, con la moglie Marisa.

A presenziare all’inaugurazione anche…

Il sindaco di Acicastello Drago, Igo La Mantia, Maurizio e Pinella D’Addio, Cosimo e Stella Indaco, Doni Gannarozzo e Adele Contino, Mariagrazia Messina, Antonio e Rita Recca, Gigi Lo Vecchio , Antonio Zerbo, Pippo e Milena Boscarino, Nanni Cultrera di Montesano , Salvatore e Roberta Cultrera di Montesano, Mirella Leone, Gianfranco e Lorena lo Sciuto, Andrea Marziano e Gea Di Stefano, Carmelo Cultrera.

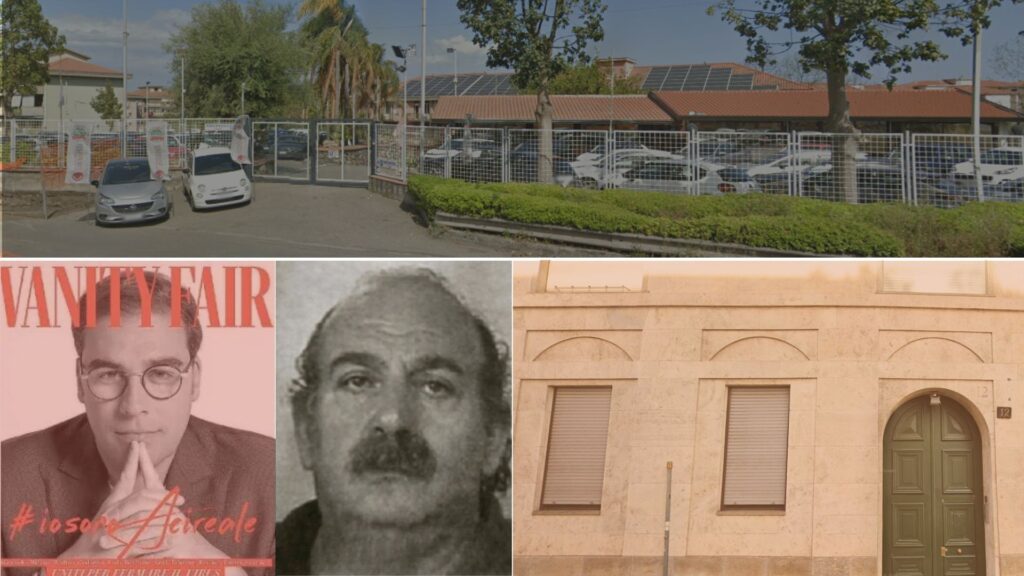

Salvatore Palella: il re dei monopattini tra mafia e imprenditoria

Nella lunga storia di imprenditore di Palella c’è la fondazione di Helbiz, l’azienda di monopattini elettrici con sede a Milano. Come Ciancio, l’imprenditore titolare della Nika Group, si è occupato della costruzione di centri commerciali tra i quali il Sicily outlet village e il Katanè. Secondo Vincenzo Ercolano – figlio del boss Pippo, storico capomafia e marito della sorella di Nitto Santapaola – Palella sarebbe stato un «uomo di merda». È quanto emerso dalla vicenda dell’Acireale Calcio, l’inchiesta che ha attestato la vicinanza di Palella alla famiglia mafiosa degli Ercolano. L’ex proprietario della squadra acese sarebbe stato vittima di una tentata estorsione da parte di Salvatore Massimino ed Enzo Ercolano che complessivamente gli avrebbero chiesto 20mila euro.

«Massone solo per pochi minuti», così dice Palella ai pubblici imnisteri, nel 2018 finisce sulle pagine di Vanity Fair. Dove invece non compaiono i mafiosi ai quali è ritenuto vicino. Tra questi il’ex capo provinciale di Cosa nostra catanese Vincenzo Aiello, al quale ha consegnato 15mila euro perché «mi ha chiesto un prestito, sua moglie era malata e io sono un operatore di pace riconosciuto dall’Onu», ha detto ai magistrati. Sebbene Palella appaia come vittima di estorsione, dall’inchiesta emerge anche una certa familiarità con Ercolano.

A dire il vero più di una familiarità. Il padre di Palella era amico stretto di Ercolano, del resto lo racconta lo stesso imprenditore. «Incontrai un amico di mio padre, Enzo Ercolano, che è stata una persona che mi ha visto crescere da piccolino» al quale il rampollo del capomafia era legato da «un ottimo rapporto lavorativo». E a testimoniarlo è l’intercettazione del 13 ottobre 2013 che spunta nelle carte del processo Caronte, un troncone del processo Iblis.

Ercolano a Palella: «Cu si cucca chi picciriddi, a matina agghionna cacato ed io con i bambini non ci devo dormire»

Ercolano: Perché sei merda. .. perché sei merda a coppole… hai capito? I soldi gliel’hai portati merda?

Palella: Enzo non è giusto che parli così…

E.: … (incomprensibile)… soldi merda …

P.: no

E.: merda …

(…)

E.: Palella … Palella … Ascoltami Palella … cu si cucca chi picciriddi, a matina agghiorna cacato … l’hai capito?

P.: si… non capis…

E.: ed io con i bambini non ci devo dormire … perché non sono uno che si può coricare con i bambini… con gente disonorata … perché tu sei un disonore per te e la tua famiglia…

P.: va bene

E.: perché tu a me non mi dovevi rompere i coglioni… tu dovevi stare a casa tua, a me non mi rompevi coglioni … ti cancellavi il cognome Palella e ti chiamavi in un altro modo… ti facevi tutto… tu ti sei mangiato l’onorabilità di tuo padre… di tua madre… delle tue sorelle …

P: va bene poi i fatti prevarranno…

E: la mia onorabilità … i fatti quali? Che la verità è che fai le truffe … hai 23 anni ed è 5 anni che l’hai messo in culo a tutta Italia … quali fatti?

P: sì, sì va bene

E: quali fatti … va bene, rispondimi così…

Le Orestiadi di Virlinzi: dal nipote Francesco a Paoluzi tra arance, vino, consulenze finanziarie e tessile. L’anello di collegamento con gli Scrofani e il Picciolo Etna golf

Meno fortunato il nipote del cavaliere del lavoro Oreste Virlinzi. A Francesco sono intestate solo due particelle della riserva, quella vicina ai terreni di proprietà della famiglia Bartoli e di Russo Morosoli, altro imprenditore della Catania bene, che gestisce la funivia dell’Etna. Virlinzi, insieme a Mario Paoluzi è nel consiglio di amministrazione di Bierrebi, l’azienda di Sasso Marconi acquistata nel 2023 da Orienta Capital Partners che si occupa della produzione di macchine da taglio tessile. I due vengono ritratti in un articolo del Resto del Carlino dell’8 gennaio 2013 dal titolo “Rinascere da un fallimento? Con investimenti e ricerca si può”.

L’azienda è fallita nel 2009 a seguito della mala gestio di un fondo d’investimento. Anche se secondo la versione di Virlinzi si sarebbe trattato solo di un rallentamento della produzione. «Perché acquisire un’azienda fallita?», chiede il giornalista. «Quando l’ho vista con le macchine in ordine, il magazzino pulito, ho pensato: è meglio di un sacco di aziende che non sono fallite», replica Virlinzi. Ma cosa c’era allora nel futuro di Bierrebi? «Uscire dalla nicchia del mercato delle macchine tubolari ed entrare nel vasto mercato del tessuto aperto». A distanza di 12 anni pare che la ruota della fortuna abbia ricominciato a girare.

Altra società guidata da Francesco Virlinzi è la Evirfin, una finanziaria anche questa di famiglia, della quale il nipote del cavaliere del lavoro è amministratore dal 2023. Unica proprietaria della società è la Marsa Holding srl, della quale unico socio è proprio il nipote del cavaliere. Anche di questa è amministratore unico da marzo 2022. Revisore legale di Marsa è Antonio Portale dello studio associato Mulone.

Mario Paoluzi è anche amministratore delegato di Oranfresh srl che ha sede nello stesso stabilimento del Parco tecnico scientifico della Sicilia. Con il marchio Agriculture industrial development spa (Aid), l’azienda fondata da Salvatore Torrisi produce sin dal 1969 ventilatori antigelo per la protezione di agrumeti e frutteti.

Revisore unico della ditta è Niccolò Notarbartolo, ex assessore e consigliere comunale in quota Pd al Comune di Catania. Uno dei tre moschettieri della Catania Bene. Paoluzi insieme a Salvo Foti compare anche nel consorzio di vini I Vigneri. E a quanto pare entrambi sono legati a Virlinzi da un rapporto di amicizia e dalla passione per il vino. Che Virlinzi vive attraverso l’azienda agricola Greenproject, la società amministrata da Oreste a cui fa riferimento la cantina Tenuta Ferrata, l’azienda vitivinicola di famiglia in cui ha un ruolo anche Francesco.

Non solo arance e dispositivi antigelo, con Andrea e Francesco Scrofani infatti Paoluzi sembrerebbe comproprietario del Sicilia’s Picciolo Etna Golf Resort & spa del marchio Hilton. O almeno così pare, anche se in visura non c’è riscontro, dal suo profilo Linkedin e da un articolo pubblicato da Cronache di Gusto. «Inizia una nuova era per il Picciolo», dichiara Scrofani in un articolo del “giornale che racconta dei personaggi più potenti del vino italiano” datato 8 maggio 2025 in cui viene menzionato come «proprietario del resort insieme al fratello Francesco e a Mario Paoluzi».

Una mega struttura con campo da golf e tanto di piscina, pizzeria, ristorante e discoteca. E se di discoteche si parla, non si può non menzionare la proprietà della Vecchia dogana, la discoteca al centro degli scandali tra mafia e droga. Che Paoluzi detiene tramite Saira srl, una holding la cui proprietà è divisa tra Paoluzi, appunto, e Maria Manuela Tesei la quale ha solo il 2,6 per cento delle quote.

Così come non può non menzionarsi anche la proprietà di un’altra impresa vinicola: I Custodi delle vigne dell’Etna, a Castiglione di Sicilia, in contrada Moganazzi. A gennaio 2025 ha ricevuto un finanziamento dalla Regione pari a 761mila euro per la realizzazione di un progetto che prevede la modernizzazione delle strutture nell’ambito del piano di investimenti “Ristrutturazione e riconversione vigneti”. Un sostegno finanziario finalizzato ad aumentare la competitività dei produttori di vino e a favorire la riqualificazione delle produzioni dop e igp.

Scrofani e il marchio Sicilia’s

Con tre società tutte riunite sotto il marchio Sicilia’s che ha sede al civico 3 di via dei Tigli ad Aci Catena, i fratelli Scrofani oltre al resort del Picciolo controllano molte attività di ristorazione sparse in tutta la città. All’aeroporto di Catania sono titolari di tre esercizi tra bar e rivenditori di tabacchi. Dal 2013 hanno anche la proprietà del Cafe de Mar ad Aci Trezza, lo stesso locale in cui il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, adesso indagato per corruzione e peculato, organizzava serate. In più sono presenti anche al Sicily Outlet in alcuni spazi che la struttura gli ha concesso in affitto.

Da sinistra verso destra: Cafè de Mar, Picciolo Etna Golf, bar al Sicily Outlet, bar all’aeroporto, Sede del marchio Sicilia’s

Proprio il marchio che compare sull’insegna del rinomato bar di fronte ai faraglioni riunisce la società Il Picciolo Etna Golf con capitale sociale di 1.900 euro, Promozione e sviluppo srl il cui capitale sociale ammonta a centomila euro e Sicily Proud srl, altra azienda di Scrofani con un capitale pari a diecimila euro. Quest’ultima è proprietaria di Promozione e sviluppo che, a sua volta, è socio unico del Picciolo.

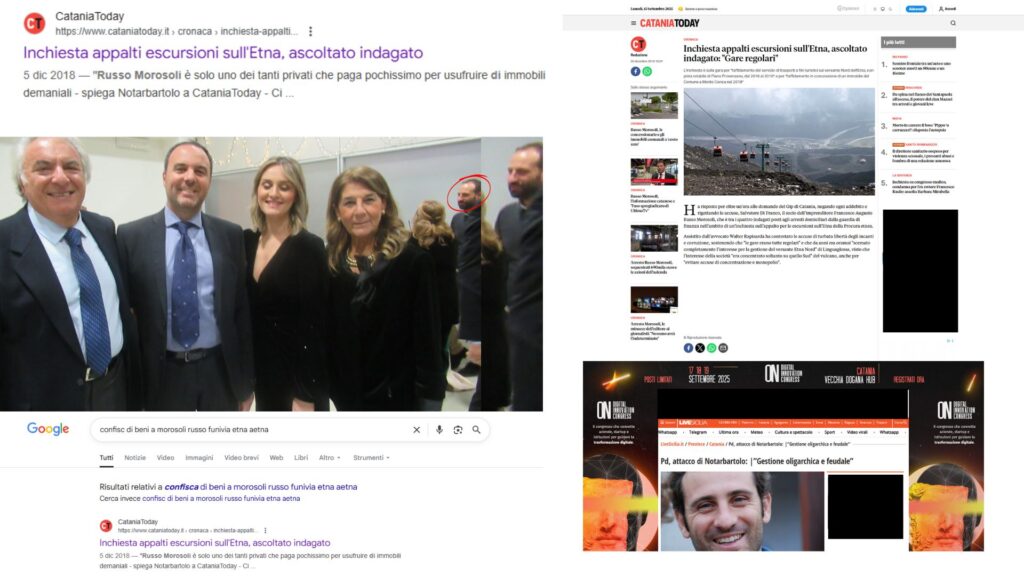

Russo Morosoli, Invest spa e Funivia dell’Etna

La famiglia Russo Morosoli ha due terreni all’interno della Timpa di Leucatia. Tra i soggetti che condividono la proprietà del terreno c’è Roberto Russo Morosoli, cugino di Francesco Augusto Russo Morosoli. Avvocato di professione, Roberto è consigliere nazionale dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga Catania) e presidente del Lyons club di Aci Trezza. Ma la famiglia Morosoli è soprattutto conosciuta per essere proprietaria della storica società Funivia dell’Etna, ente gestore dei servizi turistici di piano provenzana e ormai incorporata nella società ammiraglia Invest spa.

Francesco è figlio del cavaliere di Gran croce decorato del gran cordone dell’ordine della corona etc, etc, etc…Gioacchino. Giacca e cravatta, occhiali da sole e foto in bianco e nero. Volto augusteo e probabilmente anche degno di venerazione e onore come lo era l’imperatore romano Augusto. Al quale altrettanto probabilmente si ispira uno dei suoi nomi.

Nel 2023 la società ha compiuto 70 anni e la famiglia ha organizzato una grande festa. Perché il peso degli anni non si sente. Alla stessa erano presenti tanti personaggi di una città che alle feste dal parterre delle grandi occasioni pare essere abituata. Ed è proprio in queste serate danzanti che si riuniscono la politica e l’imprenditoria.

Tra i volti più noti c’è anche Niccolò Notarbartolo, commercialista e revisore contabile. Il suo nome compare anche in diversi articoli di giornali catanesi, tra i quali Live Sicilia e Catania Today. Nel 2014 e nel 2018 il commercialista, ai tempi in cui era consigliere comunale con il partito democratico, portò avanti una crociata contro l’imprenditore e la sua «gestione oligarchica e feudale». Ma c’è un però: il pezzo della testata del gruppo City News non risulta uguale all’originale.

Lo si evince dal fatto che il risultato della ricerca su Google porta una descrizione che non corrisponde al contenuto (evidentemente aggiornato, ndr) dell’articolo. Al di là del codice deontologico e tornando a Notarbartolo: il professionista cinque anni più tardi pare cambiare idea e lo si ritrova alle celebrazioni del settantesimo di Invest.

Calogero Pellitteri, revisore legale di Invest spa. Il caso vuole che ricopra lo stesso ruolo in due società facenti capo alla famiglia Scrofani; in particolare Promozione e sviluppo srl e Sicily Proud srl.

Con Invest spa Morosoli si occupa della gestione di funivie, seggiovie e trasporti turistici sulle pendici dell’Etna. Ma non solo, perché al nome della società corrisponde il parco auto Merid con sede in via Messina, centro assistenza Mercedes Benz e Smart. Socio di Invest spa è la Russo Morosoli srl. Nel Consiglio di amministrazione di quest’ultima ci sono la mamma Daniela Vinci, la sorella Fausta e Francesco Carpinato.

Il centro dei suoi affari è dunque la funivia dell’Etna. Che negli anni gli ha portato anche qualche grana. Come le indagini avviate nel 2018 per corruzione, turbativa d’asta ed estorsione perpetrata nei confornti dei giornalisti di Ultima Tv a seguito delle quali a novembre del 2018 è finito agli arresti domiciliari insieme all’ex sindaco di Bronte Graziano Calanna. Nel 2019 arriva il rinvio a giudizio per 18 persone. Il processo è ancora in corso ed è giunto alla fase dibattimentale.

I nomi degli imputati

Francesco Russo Morosoli, Salvatore Di Franco, Francesco Barone, Biagio Ragonese, Orazio Distefano, Simone Lo Grasso, Antonio Rizzo, Alessandro Galante, Gianluca Ferlito, Antonino De Marco, Alberto Puglisi, Mario Taller, Gianni Trepin, Alberto Felicetti, Stefano Branca, Angelo Nicotra, Orazio Consoli, Carmelo Cavallaro.

L’inchiesta Aetna

Al centro dell’inchiesta Aetna riguardante l’affidamento del servizio di trasporto turistico sul versante Nord dell’Etna ci sono due società: la Star e la Funivia dell’Etna, quest’ultima poi trasformata nell’attuale Russo Morosoli Invest spa. Le quote della società sono state sequestrate per un periodo non superiore ai due mesi.

Un sequestro per equivalente invece è stato effettuato nei confronti dell’imprenditore per non aver pagato 690mila euro di cartella esattoriale. Reato di sottrazione fraudolenta ai beni dello Stato per il quale era imputato l’imprenditore difeso da Guido Ziccone e Carmelo Peluso, lo stesso legale che difende Ciancio dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Sequestro che, però, è stato subito revocato e il reato archiviato per somme non dovute.

Per quel che riguarda invece i presunti reati di corruzione e turbativa d’asta, gli inquirenti contestano di aver ottenuto il monopolio dell’Etna con dinamiche non proprio trasparenti e connotate da profili di illiceità per la «sistematica e indebita interferenza nel regolare svolgimento delle procedure di gara gestite dal Comune di Linguaglossa nel triennio 2016-2018». Il procedimento comincia nel 2018 e nel 2019 il giudice per le indagini preliminari emana il decreto che dispone il giudizio.

Nelle carte dell’inchiesta ci sono una serie di accordi collusivi fatti di minacce e mezzi fraudolenti tra Morosoli, il socio di Invest spa Salvatore Di Franco e il rappresentante della società Simone Lo Grasso con il tecnico del Comune Francesco Barone di Castiglione di Sicilia. Un accordo finalizzato ad impedire l’ingresso nel mercato di imprese concorrenti di Star per la gestione dei servizi turistici sulI’Etna. Sono almeno tre gli appalti oggetto di contestazioni: la realizzazione della pista rotabile di piano Provenzana; l’affidamento del capannone ex Stel; l’affidamento dei locali e degli impianti dell’ex guardia medica a Monte Conca.

La pista ciclabile Piano Provenzana Etna Nord-Castiglione di Sicilia

I tre avrebbero indotto l’Etna Road srl, potenziale partecipante alla gara, a non presentare l’offerta per i costi esorbitanti che la realizzazione della pista (in particolare il piano di viabilità) avrebbe comportato. Allo scopo di affidare la pista a Star, tramite affidamento praticamente diretto (o almeno pare essere stato questo l’intento degli imputati), avrebbero esercitato pressioni anche nei confronti di uno dei soci di Etna Road Carmelo Cavallaro, con minacce di ritorsioni sul piano Iavorativo e commerciale qualora avesse depositato l’offerta.

Barone invece si sarebbe occupato di sistemare il bando. E la clausola che sarebbe servita ad escludere le ditte concorrenti riguardava la presentazione di un piano di manutenzione a firma di tutti gli interessati sotto il coordinamento del primo classificato. La mancanza del piano avrebbe determinato la revoca dalla gara di chi non adempieva e di tutte le autorizzazioni. Sistemata Etna Road, mancava Gold Service, altra ditta che ha partecipato alla gara. Barone avrebbe agito anche in questo senso: da un lato agevolando Russo Morosoli tramite accettazione del piano di viabilità da 370mila euro senza la perizia tecnica e dall’altro revocando l’autorizzazione rilasciata a Gold per la mancata presentazione del piano di viabilità benché fosse rimasta l’unica offerente. E tale piano non fosse più necessario.

Cifra, quella dei 370mila euro, talmente «sproporzionata», scrivono i pm nel decreto che dispone il giudizio, «da indurre Gold service a presentare le proprie rimostranze». Morosoli & Co. così avrebbero imposto tali costi alla Gold Service. Tutti modi per accaparrarsi l’appalto della ciclabile sull’Etna.

L’affidamento del capannone ex Stel

Nel 2012 Barone avrebbe poi procurato alla Star un ingiusto vantaggio, attribuendo in via provvisoria per sei mesi il capannone dei Servizi turistici etna Linguaglossa (ex Stel) per un canone complessivo di 1.770 euro ponendo in essere un affidamento diretto di un bene facente parte del patrimonio del Comune senza espletare una gara e prorogando la concessione sine die. Per questo Barone è imputato del reato di abuso d’ufficio.

I locali dell’ex guardia medica a Monte Conca

Barone ha indetto anche la gara relativa all’affidamento degli impianti della guardia medica di Monte Conca. Anche per questo appalto ci sarebbe stata una collusione tra il tecnico comunale, l’imprenditore e il rappresentate di Invest spa. L’accordo, secondo gli inquirenti, prevedeva l’affidamento diretto dell’immobile a quest’ultima società previa offerta di sponsorizzazione senza espletare una gara, l’utilizzo dell’immobile prima ancora dell’affidamento e la previsione di costi per la messa in funzione pari a quelli previsti nell’offerta di sponsorizzazione.

Le cose però sono andate diversamente e la gara alla fine pare ci sia stata. Una decisione dovuta all’inversione di rotta dei tre che avrebbero deciso di effettuare comunque la procedura ad evidenza pubblica concordando però con Morosoli e Di Franco il contenuto del bando, la durata dell’affidamento e l’importo pari a circa ottomila euro, sempre corrispondente all’ammontare della sponsorizzazione.

Le ispezioni del corpo forestale alla Funivia dell’Etna: il concorso di Gianluca Ferlito

C’è una lunga sfilza di verbali consegnati nelle mani di chi aveva commesso le violazioni che rientrano in una serie di atti contrari ai doveri d’ufficio commessi da Gianluca Ferlito, il commissario del corpo forestale di Nicolosi. Per farlo avrebbe agito in concorso con uno di dipendenti del Parco dell’Etna Orazio Di Stefano e il presidente del collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche Biagio Ragonese.

Lo hanno fatto nell’ambito del procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni. Gianluca Ferlito e Orazio di Stefano avrebbero rivelato a Biagio Ragonese notizie d’ufficio segrete – prima ancora della comunicazione agli enti competenti – contenute nel verbale da loro redatto a giugno 2018 per accertare il rispetto delle condizioni dettate dal parco in relazione ai mezzi di Etna Mobility. La società di proprietà di Turismo Alcantara srl è stata aggiudicataria del servizio di trasporto turistico sulla pista rotabile di Piano Provenzana.

Gianluca Ferlito però non avrebbe solo comunicato l’esito del verbale in relazione ai mezzi dell’azienda, ma ne avrebbe anche attenuato uno del 2013 con riferimento agli accertamenti effettuati nei confronti di Funivia dell’Etna per lavori edilizi senza trasmettere gli atti alla procura. Così facendo avrebbe effettuato un trattamento di favore nei confronti della società di Russo Morosoli ai danni di altri operatori commerciali. In cambio l’imprenditore avrebbe dato a Ferlito articoli di gioelleria e dieci ski pass per l’accesso gratuito ai servizi turistici per le stagioni 2017, 2018 e 2019.

L’edificio alla Timpa di Michele Caruso: tra costruzioni e rifiuti la parentela con il boss degli appalti Mirenna e la vicinanza al nipote del cavaliere Mario Rendo

Di Rendo abbiamo già parlato nell’articolo «Rem e l’ombra esclusione dalla bonifica di Monte Calvario. Ma il Comune glissa. Così il nipote del cavaliere Mario Rendo trotta e domina il settore dei rifiuti». Nell’universo di Rendo ci sono imprese di gioco e scommesse, ditte di rifiuti e costruzioni. La maggior parte riunite al Blocco Palma della zona industriale. Di nonno in nipote Andrea Domenico Rendo ha avviato il centro dei suoi affari in via Cosmo Alagona, sede di collegamento con un’altra famiglia benestante di Catania. Una di quelle famiglie che il potere ce l’ha e lo cura con una fitta rete di società collegate.

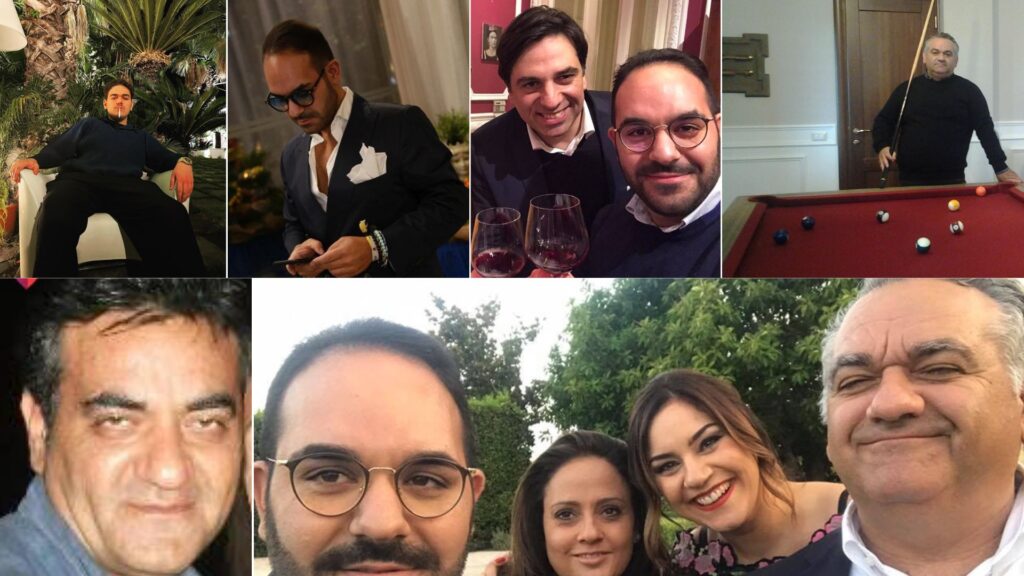

Ed è proprio lì che hanno sede tre delle aziende della famiglia Caruso. Che con Rendo entra in contatto anche tramite partecipazioni azionarie. Infatti Rem, la ditta di rifiuti di Rendo prima era di Caruso. Quando è passata nelle mani del nipote del cavaliere del lavoro, i Caruso hanno comunque mantenuto una partecipazione attraverso Daniela Pisasale, compagna di Emanuele Caruso, fratello di Gaetano e figlio di Salvatore. La famiglia Caruso è inoltre anche proprietaria dell’ex cementificio di via Domenico Tempio, da anni al centro delle cronache per la possibile demolizione e annessione della zona all’area portuale. Un’idea ormai tramontata.

Al di là di Rem, tra le imprese della famiglia Caruso si contano cementerie e ditte di rifiuti. Tra queste ci sono Ecoin, Ex cem srl e Hub services. L’attività di Ex cem è cessata nel 2021, ma a quanto pare i Caruso continuano ad operare nel campo della gestione del cemento tramite Hub Cem Augusta spa che si occupa, a leggere la descrizione sul sito dell’impresa, di importazione e commercializzazione di cemento sfuso. Amministratore unico della ditta è Salvatore Maria Caruso, classe 2006, nipote di Gaetano Caruso.

Omonimo del figlio Salvatore che invece a Paternò dirige un ristorante, la Cucina di Caruso Home restaurant. Ma è anche amministratore unico di Agrifin, l’impresa di contrada Fondaco a Ramacca, dedita alla produzione di amari siciliani. Lo fa utilizzando le acque del fiume Simeto ad uso irriguo, per il cui utilizzo riceve annualmente la concesisone da parte della Regione per occupazione di suolo pubblico. Nel suo profilo facebook vanta un’amicizia con l’ex sindaco di Catania Salvo Pogliese e non disdegna qualche endorsement al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, ora indagato per corruzione.

Hub Cem e l’impianto di stoccaggio al porto di Augusta

Hub Cem ha sede legale al Blocco Palma della zona industriale, in via Cosmo Alagona, sempre nel quartier generale di Rendo. Hub Cem è l’azienda dei Caruso che il 12 giugno ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti al porto commerciale di Augusta. In una zona segnata al catasto al foglio 70 Sviluppo Z, ricadente secondo il vigente Piano regolatore, in area D2 destinata alle industrie di Piano Asi. L’impianto dista circa 600 metri dal perimetro del centro abitato e meno di 300 dal perimetro dell’area commerciale e dalle Saline di Augusta. Gli scarti, fra cui plastiche e scorie industriali, verrebbero stoccati nei piazzali di Punta Cugno.

Una sorta di discarica all’aperto nel cuore del porto commerciale e peraltro più grande del preesistente impianto Ecomac. Al punto da contenere fino a 500mila tonnellate di rifiuti non pericolosi e lo stoccaggio di tremila, novemila invece di rifiuti pericolosi e 60 tonnellate stoccate. Rispetto a Ecomac, l’impianto andato in fiamme per oltre dieci giorni, la capacità di stoccaggio di rifiuti in contemporanea è doppia.

Per il comitato Salvare Augusta «in base al Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia, la distanza minima dal centro abitato e dall’area commerciale dovrebbe essere di tre chilometri e in più non possono essere localizzati nuovi impianti nei Siti di Rete Natura 2000 e in una fascia di rispetto di 500 metri del confine di questi», qual è appunto quella delle Saline di Augusta. Per questo Natura Sicula, che fa parte del comitato, ha chiesto l’annullamento del nuovo impianto di rifiuti.

La richiesta di revoca era stata preannunciata da Legambiente all’assessore all’Energia Colianni e ai componenti della commissione Ambiente. «L’interesse principale è tutelare la salute delle persone con i fatti – si legge in un comunicato di Natura Sicula – Per essere credibili si cominci con revocare le autorizzazioni e i pareri favorevoli rilasciati a Ecomac, Hub Cem, e alle discariche Soem e Log di Gespi».

Salvare Augusta: «Revocare l’autorizzazione all’impianto di rifiuti Hub Cem: insostenibile la realizzazione»

Per il coordinamento Salvare Augusta appare contraddittoria e insostenibile la realizzazione di un altro impianto di stoccaggio o rifiuti, per di più con tale rilevante capacità, in una zona dove l’immenso incendio Ecomac del 5 luglio ha destato un giustificato allarme e molta preoccupazione nella cittadinanza.

I comuni dell’Aerca, cioè l’area a elevato rischio ambientale – in cui rientrano i Comuni di Milazzo, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto e Santa Lucia del Mela – hanno fatto emergere le gravi difficoltà in cui si sono ritrovati gli enti tecnici, i vigili del fuoco e gli amministratori locali nella gestione di un evento di tale grave portata: diossine ben oltre i limiti dell’Oms nei territori di Melilli e Priolo, nella piazza principale di Villasmundo e un impressionante concentrazione di tossicità pari al picco di 60.178 fg/m3 in prossimità di Ecomac.

È inaccettabile che sulle banchine del porto commerciale, a ridosso della città, prendano fuoco – e non per la prima volta – materiali (ferrosi?) ivi depositati. È incomprensibile che si pensi di realizzare lì un altro stoccaggio di rifiuti speciali e pericolosi.

Le irregolarità denunciate

. Diversamente da quanto si afferma nel decreto del dipartimento regionale, l’impianto verrebbe realizzato in contrasto con quanto prescritto dal suddetto Piano di gestione dei rifiuti speciali;

. Il progetto d’impianto dovrebbe essere preventivamente sottoposto alle procedure di Valutazione d’Incidenza ed espletata la valutazione d’impatto ambientale;

. L’area di intervento è soggetta a vincolo di tutela 1 dal Piano paesaggistico. Ne discende che l’impianto andrebbe preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Siracusa;

. Sul progetto mancano i pareri dell’azienda sanitaria provinciale 8 Siracusa, del Comune di Augusta e di Arpa Sicilia, mentre è il caso di ricordare che l’operatività del silenzio-assenso è esclusa per tutti gli “atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità.

Gaetano Caruso, il nipote del “ministro dei lavori pubblici di Cosa nostra” e l’appalto per il ponte sullo Stretto

Gaetano Caruso è il nipote del mafioso Giuseppe “Pippo” Mirenna, ancora in regime di carcere duro al 41 bis. Originario di Paternò, Mirenna era il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra della Sicilia orientale, essendosi occupato sempre di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. A rivelare il ruolo di Mirenna agli inquirenti nel processo Beta è stato il collaboratore di giustizia Angelo Mascali detto Catina ascoltato a febbraio del 2019. Era lo stesso Francesco Santapoala a indicarlo come esperto di appalti pubblici.

Mirenna partecipava ai summit mafiosi con i Santapaola. «C’erano Pietro, Enzo e Natale Santapaola, della base principale per le istruzioni degli appalti si occupava lui (Mirenna, nda)». Mirenna non era altro che l’uomo che si sarebbe dovuto occupare di individuare l’appaltatore per la realizzazione del ponte sullo Stretto. «Con Pippo Mirenna si parlava di appalti di lavori di tutta la Sicilia, perché era lui quello che sbrigava tutti i cosi… », dice Mascali. Tra Messina e Barcellona, però, «c’erano molti lavori da fare». E bisognava parlare con i fratelli Santapaola e Ciccio Romeo.

Pippo Mirenna

È stato presidente del Paternò Calcio e nel 1993 è stato arrestato per ricettazione. Nei supermercati Super Esse, controllati dalla famiglia Santapaola dei quali Mirenna era amministratore unico, c’era merce rubata. Cinque anni dopo viene arrestato un’altra volta. Il suo nome spunta anche nell’affare per la costruzione dell’ospedale Garibaldi avvenuta negli anni novanta.

Un appalto, quello dell’ospedale Garibaldi, secondo l’ex presidente della Regione Rino Nicolosi vinto dalla Iter Ravennate con un ingente scambio di tangenti. Fu fatta fuori la ditta dei fratelli Carmelo e Gino Costanzo (vincitrice della commessa) per eccesso di ribasso in favore della terza classificata, la Cgp Costruzioni dell’ingegnere Giulio Romagnoli. Fu lo stesso Pippo Mirenna a raccontare dell’imbroglio e della sostituzione di buste.

In poche parole l’ex ministro dei lavori pubblici di Totò Riina Angelo Siino fu sostituito da Pippo Mirenna che operava per conto dei Santapola. E in parallelo al policentrismo mafioso che si sviluppò sempre in quegli anni, la mafia e quindi gli appalti si divisero tra Palermo e Catania. La Fratelli Costanzo non prese l’appalto dell’ospedale Garibaldi di Catania ma insieme alle imprese di Rendo, Finocchiaro e Graci presero il monopolio dei lavori del capoluogo. E a Catania invece le due frange mafiose, da un lato i corleonesi e dall’altro i catanesi, continuarono a spartirsi gli appalti pubblici sotto la direzione e il controllo di Mirenna. Il tutto con il sostegno della politica siciliana.

La condanna di Daniela Pisasale ed Emanuele Caruso nel processo Bellolampo

Daniela Pisasale da una parte è socio unico di Rem e dall’altra detiene il 19 per cento delle quote di Eco Ambiente Italia srl. Parallelamente è stata institore, una carica omologabile a quella di direttore generale, in M3 Costruzioni srl, adesso in liquidazione. La stessa società che tramite cessioni aziendali ha fornito parte del suo compendio aziendale a Eco Ambiente. Ha rivestito, almeno fino al 2020, la carica di consigliere di amministrazione in Rigenia, la società che si occupa del trattamento di rifiuti pericolosi con l’impianto di smaltimento a Misterbianco. Per Pisasale vicende giudiziarie e sentimentali convergono.

Oltre al procedimento incardinato sul presunto reato ambientale e adesso archiviato in cui Rendo e l’amministratore Giuseppe Santangelo sarebbero stati complici nello sversamento di percolato nel fiume Dittaino con Pisasale, insieme al compagno Emanuele Caruso, fratello di Gaetano e amministratore fino al 2020 di Caruso spa, sono stati condannati in primo e secondo grado a quattro anni per corruzione per aver consegnato una mazzetta a Vincenzo Bonanno, ex coordinatore tecnico della discarica di Bellolampo, a Palermo. Poi il giudizio si è spostato in Cassazione per la riqualificazione del titolo del reato e la quantificazione della pena. La suprema corte ha rimesso il giudizio in Corte d’appello e si attende la fissazione dell’udienza.

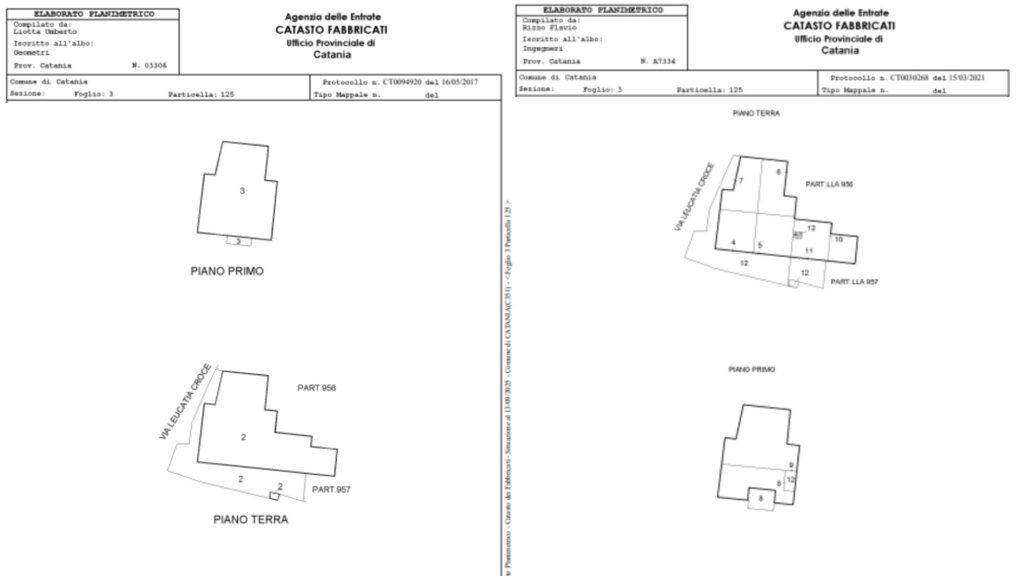

La villa multifamiliare di Caruso, il sentiero interrotto: da strada pubblica a privata

Alla fine di via Leucatia Croce c’è una stradella. Fino al 2015 era una strada sterrata. Un sentiero che attraversava la Timpa di Leucatia e che divideva la parte catanese da quella appartenente al Comune di Sant’Agata Li Battiati. Ed è nel costone che delimita la parte nord dalla parte sud della Timpa che vi è il terreno di proprietà della moglie di Gaetano Caruso, Maria Luisa Petralia. Appezzamento che prima era di Antonino La Spina.

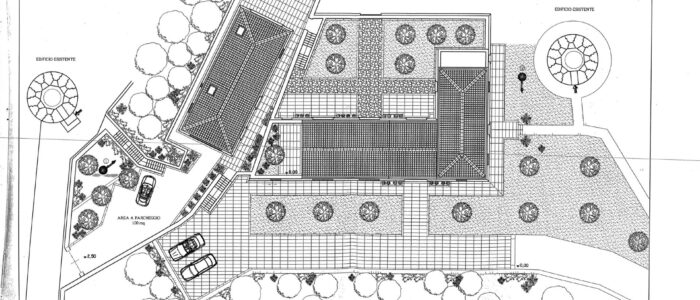

Si tratta della particella 125 in cui quello che prima era un rudere è stato poi abbattuto per costruire ciò che sembra una villa multifamiliare a due piani. Il piano terra pertiene a questa particella, mentre il secondo piano è di pertinenza delle particelle 956 e 957, altri terreni di Petralia e Caruso.

Per realizzarlo, il sentiero è stato trasformato in strada privata. E così la Timpa è diventata inaccessibile. Ne residua solo parte accanto alla quale scorre il fiume Leucatia fiancheggiato da una saia che porta all’acquedotto dei Benedettini.

Dusty: l’annessione di beni demaniali per il progetto di Pezzino, i revisori contabili contesi tra pubblico e privato, i “non ricordo” di Cantarella e le omissioni del Comune

La parte Sud della riserva, invece, è nelle mani di Dusty Immobiliare, la società controllata al cento per cento da Dusty. L’azienda che fino a qualche anno fa gestiva la raccolta dei rifiuti del Comune di Catania e ancora oggi si occupa di quella di alcuni paesi pedemontani.

All’interno della riserva condivide la proprietà di diversi terreni con un’altra società amministrata da Walter Magnano San Lio, la Macosol srl, ormai inattiva dal 2011. San Lio è proprietario di Dusty insieme a Pezzino.

Il caso Dusty: il progetto delle particelle 1220 e 1221

Tra le 15 particelle delle quali è proprietaria Dusty immobiliare, a fare discutere per via dell’abbattimento e successiva ricostruzione di un edificio è la 1221. Siamo ad aprile 2021 quando scoppia il caso Dusty e a segnalare «possibili difformità urbanistiche» nel cantiere sono il consigliere pentastellato Graziano Bonaccorsi e Matteo Iannitti di Catania Bene Comune. L’edificio all’interno di uno dei terreni di loro proprietà non s’ha da fare, perché il terreno ricade in un’area di interesse archeologico: c’è il monumento sepolcrale e un bunker che risale alla seconda guerra mondiale. Eppure Dusty aveva già cominciato i lavori. Solo che, almeno secondo quello che dice Biagio Bisignani dopo che le associazioni si sono fatte sentire, senza i permessi di costruire.

Nella primavera di quattro anni fa, è proprio il dirigente del Comune ad andare su tutte le furie per il cartello apposto sul cancello che delimita la proprietà. Per Bisignani riportava «dati falsi». Non tanto per la ditta di costruzioni, la Igp di Giuseppe Impallomeni di Camporotondo etneo, quanto per il permesso di costruire che ai tempi per il Comune non era ancora stato emanato.

«Non sono concessioni edilizie – è una delle dichiarazioni di Bisignani riportate in un articolo di Live Sicilia del 29 aprile 2021 – ma sono comunicazioni di inizio attività che risalgono al periodo tra il 2007 e il 2009». Ne era talmente convinto che aveva inviato foto del cartello ai giornali. Tant’è che il giorno dopo l’amministrazione comunale disponeva la sospensione immediata dei lavori. Perché, aveva spiegato il Comune, era «necessario verificare i lavori, la legittimità degli stessi, nonché la quantificazione di quelli già eseguiti».

La vicenda così finisce al Tar per ben due volte. E a spuntarla è Dusty immobiliare. Per ben due volte. Il motivo è sempre lo stesso: i provvedimenti con i quali il Comune dispone la sospensione dei lavori sono annullabili per difetto di motivazione. Per i giudici amministrativi i presupposti della sospensione erano validi ma le motivazioni – ovvero il tetto relizzato a due falde, anziché a padiglione e in acciaio e cemento anziché in legno lamellare – non erano state inserite nei documenti.

Così, la prima volta il Tar dice: rifateli inserendo le motivazioni e i lavori possono essere sospesi. Il Comune adempie ma stavolta dimentica di inserire la data e il numero di protocollo. Dusty ricorre nuovamente e il Tar dà nuovamente ragione a Dusty. Era poi richiesta la rinuncia all’edificazione di una seconda struttura, la particella 1220. Rinuncia che, in realtà, la ditta aveva già fatto nel 2019.

Allora la domanda è: perché il Comune prima rilascia le dichiarazioni di inizio attività, poi nega che esistano i permessi di costruire con tanto di foto divulgata tramite i giornali e successivamente si impegna per la sospensione dei lavori, ma in due provvedimenti distinti dimentica di inserire le motivazioni e gli elementi formali dell’atto? Tecnici esperti del Comune, come Bisignani, sia chiaro. E perché nel secondo provvedimento con cui si ordina la sospensione dei lavori, Palazzo degli Elefanti non ha proceduto a rettificare l’errore materiale, quale è la carenza di numero di protocollo e data?

Dando peraltro a Dusty la possibilità di impugnare il provvedimento e, sussistendo condizioni di urgenza e gravità, chiedere la sospensione del provvedimento di sospensione? Ebbene, forse il Comune non sapeva che un provvedimento amministrativo può essere modificato d’ufficio o su istanza della parte interessata. Ammesso che la parte legittimata, in questo caso Dusty, non aveva alcun interesse alla correzione dell’errore, perché il Comune non ha provveduto alla rettifica? Così dando a Dusty la possibilità di ricorrere in via urgente contro l’ingiunzione di demolizione delle opere ritenute abusive?

Peraltro, ciò che emerge dalle carte del procedimento amministrativo è che il permesso di costruire c’era. Sussistevano però delle discordanze riguardanti la cubatura dell’edificio. Infatti nello stesso progetto architettonico risultano delle difformità. Sebbene nella proposta progettuale si facesse riferimento al mantenimento della volumetria e della sagoma originali – ad eccezione però di alcuni dettagli architettonici come la realizzazione di muri aqquintati e di un terrazzo – quelle originariamente previste in 116 metri quadrati per la particella 1220 e 217 metri quadrati per la 1221 diventano invece 172 metri quadrati nel primo caso e 243 nel secondo.

Con l’aggravante, almeno questo è quanto lamentato da Sicilia Antica – l’associazione rappresentata e difesa dal legale Nunzio Condorelli Caff -, «che nella versione definitiva del progetto figura l’annessione delle particelle su cui insistono il monumento sepolcrale e il bunker». Cioè, beni demaniali di proprietà regionale sono stati catastati da una ditta privata quale è Dusty Immobiliare.

Testaì, Raddante e Cantarella

Sono due i nomi che saltano all’occhio guardando le visure camerali delle società amministrate da Rossella Pezzino: Ugo Davide Testaì e Alessandro Raddante. Il primo nel collegio sindacale di Dusty srl e il secondo presidente del collegio sindacale di Dusty e revisore legale di Dusty Immobiliare. Entrambi fanno pure parte dell’organo di revisione contabile del Parco scientifico e tecnologico della Sicilia.

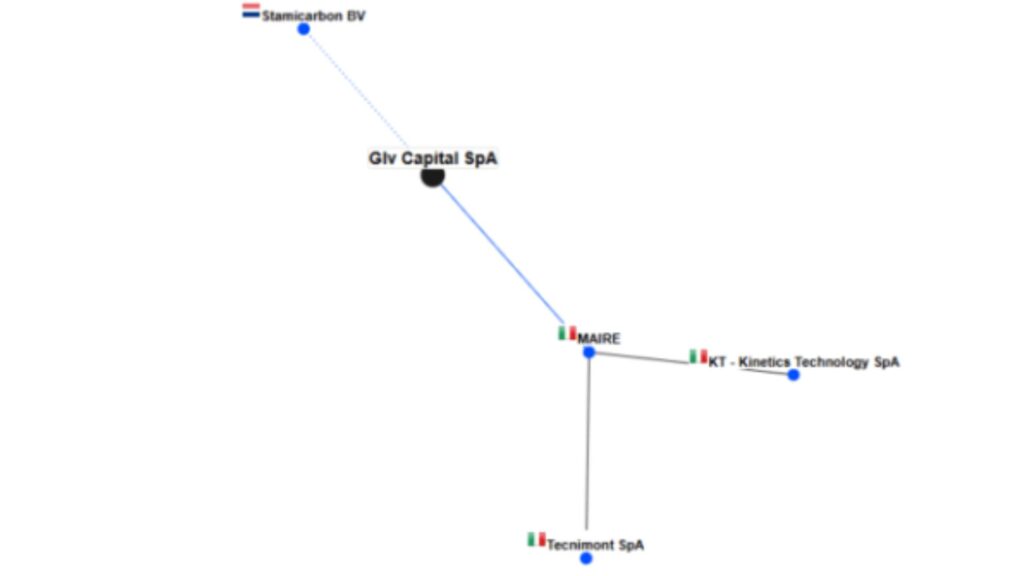

Il Parco scientifico e tecnologico della Sicilia e la fondazione Maire

Il parco tecnologico e scientifico della Sicilia ha sede al Blocco Palma, nello stesso plesso in cui si trova l’edificio di Oranfresh, l’azienda amministrata da Mario Paoluzi. Si tratta di un ente partecipato per circa il 97 per cento dalla Regione siciliana. Finanziato con soldi pubblici, le restanti quote – stando a quanto risulta dallo statuto – dovrebbero essere di proprietà di enti di ricerca, ovvero di società che abbiano come oggetto sociale e scopo la ricerca scientifica. Ma, stando ai documenti camerali, pare che non sia proprio così. In un caso specifico però c’è una realtà imprenditoriale che non ha nulla a che vedere con le attività di ricerca. Si parla di Colacem, una società di calcestruzzi avente sede legale in via della Vittorina a Gubbio, in provincia di Perugia con stabilimenti secondari a Pozzallo, Modica e Ragusa. La stessa società alla quale la Regione siciliana concede l’autorizzazione, almeno dal 2013, per l’estrazione di calcare dalla cava Cella-Colacem nel comune di Modica in un’area che, per la commissione tecnico specialistica, «non rientra fra quelle sottoposte a vincolo idrogeologico né fra quelle delimitate dal piano per l’assetto idrogeologico (Pai), né su terreni di interesse comunitario, né in aree di competenza del riparto forestale e nemmeno su zone di protezione speciale». Sulla base di queste motivazioni il rinnovo dell’autorizzazione all’estrazione è avvenuto anche nel 2022 senza la valutazione di impatto ambientale (Via).

Nel 2024 all’interno del polo, Maire spa istituisce il Nextchem. Prima Maire Tecnimont, il gruppo societario italiano attivo nel settore ingegneristico, tecnologico ed energetico con competenze specifiche nel settore degli idrocarburi, chimica verde e tecnologie per la transizione energetica è quotato in borsa da novembre.

Maire ha sede legale al civico 9 di piazza Flaminio a Roma, detiene il controllo di 50 società e conta circa diecimila dipendenti. La governance della Fondazione Maire-Ets è composta da 12 componenti il cui presidente è Fabrizio Di Amato.

Nel 2019, quando a palazzo d’Orleans sedeva Nello Musumeci, Raddante viene nominato revisore legale del parco tecnologico e scientifico fino al 2021 per valutare i bilanci di esercizio dell’ente, compreso quello del 2018. L’atto di nomina è a firma dell’allora presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Scuderi. Testaì invece è nel collegio sindacale della società partecipata da quasi dieci anni. Solo per fare un esempio, nel periodo che va dal 2016 al 2019, l’incarico gli ha fruttato circa novemila euro.

Parco scientifico a parte, dal 2018 fino al 2022 Dusty ha effettuato il servizio di raccolta dei rifuti in quello che nell’appalto settennale è poi diventato il Lotto centro con affidamento a Gema. È proprio in questo periodo che Testaì da un lato è nel collegio sindacale di una società che presta la propria opera in favore di Palazzo degli Elefanti e, dall’altro e contemporaneamente, siede come «sindaco supplente», sottolinea Testaì contattato telefonicamente da questo giornale, nel collegio sindacale del parco tecnologico e scientifico della Sicilia.

Incarico dopo incarico, per gli anni 2024 e 2025 la fondazione Samothrace nomina Testaì esperto della commissione valutatrice dei progetti nell’ambito del Pnrr. L’università di Catania è uno dei soggetti attuatori che nel solo 2024, per il Sicilian micronanotech research and innovation center, ha avuto a disposizione circa tre milioni e mezzo di euro.

Nel consiglio di amministrazione del parco siede dal 2023 anche Fabio Cantarella, l’ex assessore all’Ecologia del Comune di Catania ai tempi in cui sindaco era Salvo Pogliese; tempi in cui la munnizza c’era ora come allora e Cantarella se la prendeva con Dusty. Eppure, proprio all’interno degli organi sociali della società partecipata più o meno al 90 per cento dalla Regione Sicilia, ci stanno l’ex assessore comunale, il presidente del collegio sindacale e il revisore legale di Dusty.

Tuttavia Cantarella, denunciato perché aveva definito San Berillo «patria dell’illegalità in mano agli immigrati clandestini» dove «regnano spaccio, contraffazione e prostituzione», a domanda precisa dichiara di non conoscere Testaì. Peraltro con toni che poco si addicono a chi come Cantarella ha ricoperto e ricopre cariche pubbliche da anni. Il perché di una risposta così fuori portata sfugge, così come sfugge come faccia a non conoscerlo. «Il collegio dei revisori si riunisce con l’assemblea – replica adirato l’ex assessore sceriffo – io non ne faccio parte, quindi non ho contatti con l’organo, se li vado a guardare li conosco ma così a memoria non me li ricordo, va bene?». E va bene (ex) assessore.

La replica del presidente del parco scientifico Sicilia Sebastiano Di Stefano «La Regione ha spento il motore del treno e si è portata via le chiavi»

Presidente e direttore da aprile 2025 con un’esperienza di oltre 20 anni all’interno dell’ente in cui ha seguito direttamente le attività di numerosi progetti finanziati con fondi dell’Unione europea. Di Stefano lamenta l’abbandono del parco da parte della Regione, motivo per il quale la società oggi a prevalente partecipazione pubblica è costretta a rivolgersi ai privati. E il meccanismo che traccia il potenziale futuro del parco è più o meno questo: la Regione non mette i soldi, il parco cerca finanziamenti altrove tra stakeholder e nuovi consorziati e i privati investono nel polo. Per rendere fruttifero il proprio investimento, hanno però bisogno di infrastrutture, per le quali la maggior parte delle volte si rivolgono ai potenti di turno foraggiando così le aziende di chi, in questo caso Paoluzi, ha già parte del controllo di molte attività imprenditoriali catanesi e siciliane.

Presidente, il parco non è molto noto in Sicilia. Quali attività svolgete e quali risultati avete conseguito da quando il polo è stato avviato?

«Il parco è stato avviato nel 1991 all’interno delle reti del mezzogiorno dal Must, il vecchio ministero dell’Università e della ricerca e le prime vere e proprie attività sono state implementate nel 1996. La struttura a Catania, quella del Blocco Palma, è stata avviata nei primi anni duemila. Il consorzio era all’interno dell’allora Espi (l’Ente per la promozione industriale) di via Borrelli, a Palermo. Nel 2000 vengono aperte le sedi fisiche, tra le quali una piccola nella zona industriale di Palermo. Con la spending review del governo nazionale abbiamo chiuso alcune sedi. Nonostante questo, il parco è poco conosciuto in Sicilia, è vero, perché negli ultimi anni le attività sono state a regime ridotto a causa di strategie poco chiare della Regione che nella precedente legislatura intendeva fondere le sue società partecipate per farne un unico soggetto, progetto adesso naufragato. Per questo dal 2017 le nostre attività sono al minimo ma abbiamo continuato a progettare con fondi europei esterni con un organico che, tra diretti e indiretti, contava circa 100 persone, il personale è stato smagrito negli ultimi otto anni e siamo rimasti al palo delle decisioni strategiche della Regione. Con l’avvento del governo Schifani è stato abbandonato il piano del precedente governo di creare una grande Multiservizi regionale tramite la fusione tra Sicilia digitale e Interporto. Tra le nostre attività ci sono master e tirocini e gli effetti reali sono di tipo sociale e non solo di business. Tanti laureati e persone con il dottorato che hanno portato avanti progetti di ricerca europei al Psts e poi hanno vinto concorsi al Cnr, all’Università e all’Inf, il risultato è stato riuscire a dare un’occupazione ai neolaureati. Questa cosa nel bilancio finanziario non si vede».

Si tratta pur sempre di una società a prevalente partecipazione pubblica. Qual è la percentuale di quote detenuta dalla Regione? Chi sono i soci e come partecipano all’attività del parco? Quali sono i progetti. Se la società da statuto è aperta solo a chi ha come oggetto o scopo sociale la ricerca scientifica, che ci fa Colacem all’interno della compagine societaria?

«La Regione ha circa il 97 per cento delle quote, risultato del fatto che nel 2014, lo stesso ente regionale diede indicazione ai privati di uscire dalla compagine societaria, così dal 75 per cento, a seguito di riduzione di capitale effettuata dai privati, la Regione è arrivata al 95 per cento. Nelle intenzioni del socio di controllo c’era quella di fare un soggetto interamente pubblico e utilizzare i soci come partner o fornitori. Le attuali società sono rimaste perché non avevano terminato i progetti. Tra queste c’è Colacem, che continua a mantenere la propria quota per un’idea diversa e non ottemperando alle indicazioni della Regione perché aveva interesse a rilanciare una serie di attività come, ad esempio, costruzioni con materiali biodegradabili. In realtà pensare che una ditta di calcestruzzi non abbia quale scopo l’attività di ricerca è piuttosto banale».

L’8 agosto è stato pubblicato il bando per la ricerca di nuovi soci tramite vendita delle azioni. Chi sta vendendo le azioni e a chi è rivolto il bando?

«L’idea è quella di rimettere in mano dei prvati la ricerca e le attività del parco. Stiamo cercando consorziati tramite un’operazione di aumento di capitale. Operazione che sarebbe necessaria per qualunque società con dieci anni di attività bloccate. Perché tenere fermo un treno ad alta velocità crea qualche problema. La regione ha spento il motore e si è portata le chiavi facendoci grossi danni. Precedentemente avevamo tentato di vendere un pacchetto della Regione ad un gruppo industriale, l’avviso però è andato deserto. Il bando è rivolto principalmente a partner industriali, ma non esclusivamente perché se si presenta un Comune accetteremo anche quel contributo. Il nostro partner principale è il Cnr che al momento non è socio, abbiamo un laboratorio sulle energie rinnovabili insieme all’ex centrale Enel di Augusta. La regione sarà costretta a delegare ai privati, perché non è in grado di dare risposte al mondo industriale, così la solleviamo dall’incarico».

Come si alimenta il parco? La Regione se contribuisce, in che modo lo fa? Dall’avvio delle ricerche, a quanto ammontano i fondi ottenuti tramite bandi europei?

«Per definizione non facciamo profitti per via della natura pubblicistica dell’ente, ma li reinvestiamo nelle attività del parco. Dal 2000 tramite bandi europei abbiamo preso in totale circa cento milioni di euro. La Regione non ha puntato nessuna cifra per via della miopia dei nostri politici. Per questo, espletato il bando si aprirà la seconda fase in cui il Cnr dovrebbe diventare socio di controllo al posto della Regione. Tutto dipende da quanti consorziati troveremo. Se dovesse crescere il livello di investimenti la partecipazione pubblica diminuirebbe inevitabilmente, al momento però l’obiettivo è quello di mantenere il pubblico».

Non c’è solo la Regione e le società private. Nel 2024 Maire spa, il gruppo quotato in borsa da novembre e che al suo interno conta circa 50 società, ha avviato un polo di ricerca Nextchem all’interno del parco. Cos’è?

«Maire è una realtà che sta facendo il proprio per il rilancio della società di ricerca. Ha ristrutturato due immobili di Oranfresh, tra i quali il centro direzionale Nokia. Hanno investito circa sei milioni di euro per l’affitto decennale e la ristrutturazione del 50 per cento delle proprietà. Hanno assunto 30 persone e contano di assumerne altre cento. Ci sono tanti ingegneri del polo di Siracusa tra i quali molti laureati».

Veniamo a Testaì e Raddante. Due delle persone che ricoprono il ruolo di revisore legale all’interno delle società di Maria Geronimo Pezzino che si è occupata della raccolta dei rifiuti al Comune di Catania hanno prestato la propria opera professionale anche per il parco. Testaì è all’interno del collegio sindacale di Dusty e Raddante è stato revisore contabile del parco dal 2019 al 2021 ed è attualmente revisore legale di Dusty immobiliare. Qual è, se c’è, il legame con Dusty?

«Con Dusty non abbiamo nessun legame e per Testaì e Raddante non c’è alcuna incompatibilità. Ci sarebbe stata qualora avessimo avuto un rapporto con il Comune di Catania o con le società di Pezzino, ma non ce l’abbiamo».

La famiglia Borella, Gecob srl e Fincob: i terreni alla zona industriale, il viadotto Himera e il subappalto a Sicep per la costruzione della sede di Eda Indstries spa

A possedere alcune zolle di terra a ridosso del costone roccioso della Timpa è anche la famiglia Borella. Che in totale ha cinque particelle di terreno. L’azienda avviata dal padre Giovanni e che fino a poco tempo fa aveva sede in viale Andrea Doria 23, la Gecob srl, è diretta dai fratelli Alessandro, Enrico e Roberto che insieme condividono la proprietà della società di contrada Bicocca, al Blocco Palma della zona industriale. Allo stesso indirizzo fanno riferimento le sedi legali di altre aziende della famiglia Borella. Tra le quali ci sono Edilpali srl ed Euroscavi snc. Due società ormai liquidate.

I terreni in contrada Bicocca e la Fincob

La famiglia Borella è proprietaria anche di Fincob srl, società titolare di diversi appezzamenti di terreno in contrada Bicocca. Un’area di circa otto ettari che dà sulla strada statale 192. All’interno ci sono un edificio e due capannoni.

A tenere i registri contabili dell’azienda è Roberto Grimaldi. Che è sindaco supplente anche in Invest spa, la società di Russo Morosoli.

L’appalto del viadotto Himera

La Gecob è una delle imprese che si è aggiudicata parte dei lavori relativi alla demolizione e successiva ricostruzione del viadotto Himera sull’autostrada Palermo Catania. Il progetto prevedeva anche l’adeguamento della viabilità esistente e la costruzione di una nuova rampa di accesso all’autostrada. In attesa che si concludessero i lavori, Anas ha avviato un altro cantiere per la realizzazione di una bretella che potesse temporaneamente sostituire e ricollegare il tratto Scillato-Tremonzelli prima tracciato dal ponte. Dell’opera si è occupata la ditta di Salvatore Mazzei avente sede legale a Crotone e specializzata nella costruzione di infrastutture, demolizioni, opere di consolidamento e bonifiche. Gecob invece si è occupata della ricostruzione del viadotto. Un appalto dal valore di undici milioni di euro i cui lavori sono stati ultimati nel 2020.

Chi è Salvatore Mazzei

Mazzei viene arrestato a giugno del 2011 dai carabinieri per furto e danneggiamento aggravati di cose sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, crollo di costruzioni e violazione di sigilli in concorso con cinque operai, anche loro arrestati. Nel 2018 i carabinieri del Noe di Catanzaro gli confiscano beni per circa 200 milioni di euro tra i quali 25 società, 67 fabbricati più l’albergo Aer Hotel Phelipe di Lamezia Terme, 176 appezzamenti di terreno tra cui la cava di San Sidero a Lamezia Terme, per un totale complessivo di 200 ettari, 13 autocarri, cinque auto, dieci macchine operatrici per cantiere e un motociclo. Secondo le accuse il patrimonio di Mazzei sarebbe stato acquisito illecitamente e avrebbe presentato una sproporzione con i redditi dichiarati. Dodici anni dopo nulla di fatto, perché la Cassazione revoca la confisca disposta a febbraio 2018 confermando quanto stabilito in appello, decisione contro la quale la procura di Catanzaro aveva fatto ricorso. Poi dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.

La realizzazione della sede di Eda Holding da parte di Gecob

Nel 2023 Gecob incarica Sicep in subappalto di realizzare uno stabilimento da circa duemila metri quadri per un’altra azienda, la Eda Industries spa la cui proprietà è suddivisa con la Eda Holding srl. Due realtà che fanno riferimento al fondatore del gruppo Eda Fortunato Palella. Gecob quindi è una di quelle imprese alle quali si rivolgono anche imprenditori di altre città per la realizzazione di ulteriori impianti industriali a Catania. Un incarico che sembra rientrare nel piano per la svendita della zona industriale ad imprese provenienti dal Continente.

Sicep, Sviluppo srl e Bml srl

Sicep è la società amministrata da Claudio Civello e di proprietà principalmente di Sviluppo srl. Di quest’ultima è amministratore unico Maurizio Lembo che insieme alla famiglia ha la proprietà anche di Bml srl.

Botanike e Ikebana, i locali della famiglia Merola alla Timpa. La società offshore maltese coinvolta nell’inchiesta Paradise Papers e l’affitto a Tonno subito srl

La famiglia Merola ha la proprietà di circa 12 particelle alla Timpa e negli anni in alcune di esse ha realizzato due locali come il Botanike e l’Ikebana. Entrambi sono gestiti da due società a responsabilità limitata. Le quote sono ripartite tra i fratelli Enrico, Giovanni e Concetto Merola che dirigono gli affari di famiglia con la Cosmos srl e l’Mrl srl. Alla prima fa riferimento lo storico marchio Ikebana, il locale in via Pietra dell’Ova 209, di cui amministratrice unica è Francesca Maugeri.

Con la seconda che ha sede a palazzo Benanati, in via Guglielmo Oberdan, invece gestiscono i punti vendita di Merola mondo alberghiero. Nel 2021 Cosmos apre una pizzeria dal marchio Botanike in via Martino Cilestri, pochi anni dopo l’attività chiude e i locali ai civici 49 e 51 vengono affittati alla gastropescheria Tonno Subito srl. Della società sono comproprietari Fabrizio Amico, Giuseppe Pensavalle De Cristofaro e Roberto Aquilina.

Amico e Pensavalle si spartiscono la gestione di due società: oltre alla gastropescheria anche quella di Gap servizi srl e di Atec srl. La prima è un’azienda che si occupa di servizi di progettazione ingegneristica e ad amministrarla è pansavalle. In Atec invece Pensavalle è direttore tecnico e Amico è amministratore unico. Pensavalle organizza pure serate alla Casà di Aldo, ad Aci sant’Antonio.

Amico fa parte dell’accademica pugilistica catanese, un’associazione sportiva dilettantisca ospitata nei locali della palestra City Wellness, di proprietà di Daniele Bertuglia e che si trova al civico 2 di via Cifali. Della stessa associazione fa parte pure Aquilina, socio in Tonno Subito. Paolo Lupo invece, socio di Gap, è dedito al mondo delle corse motociclistiche e automobilistiche. Che pratica alla Pista del sole di Villasmundo e al Kartodromo Gilles Villeneuve Pergusa di Piazza Armerina con il club Ducati. Da quello che appare dal proprio profilo facebook, sembra che nel giro si riconoscano tramite un segno inequivocabile: un bel dito medio alzato.

Hotels & Homes ltd

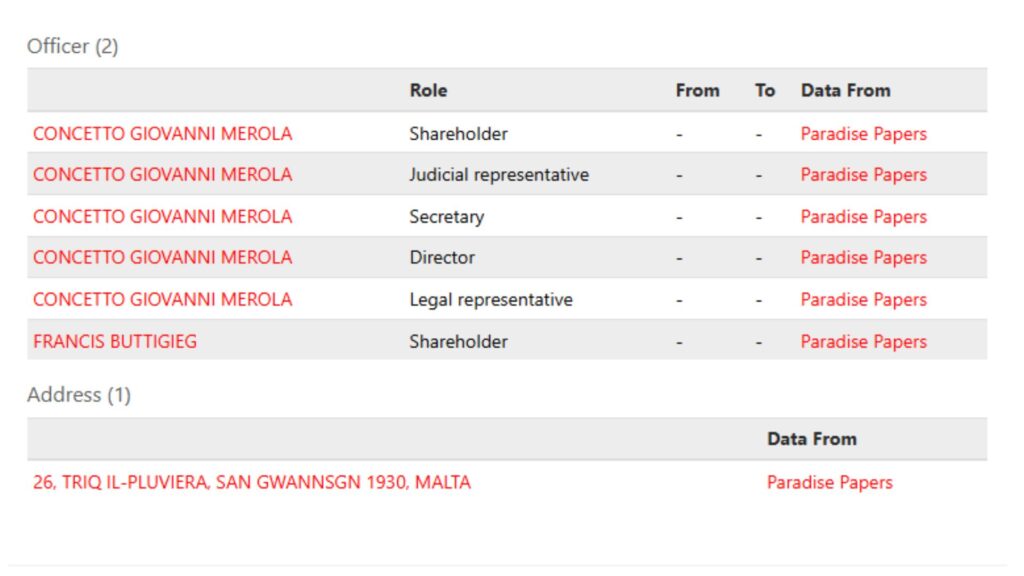

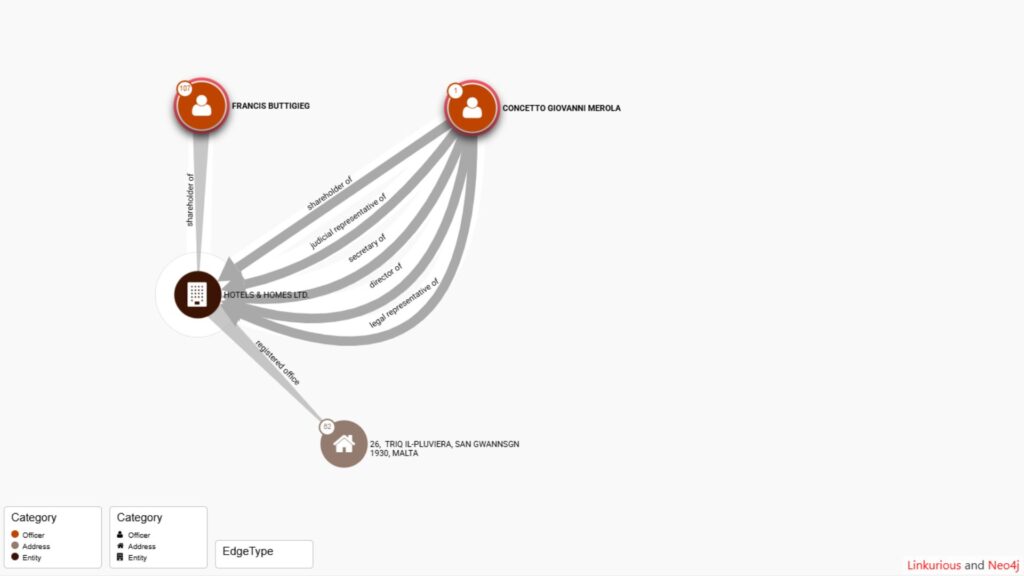

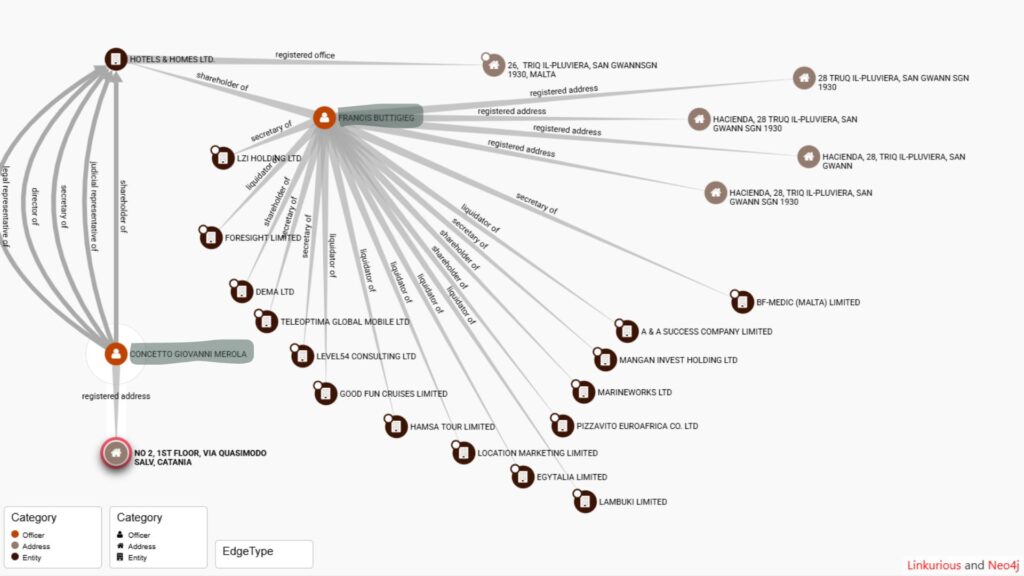

Ma c’è un’altra società con la quale i Merola fanno affari all’estero. In particolare, Concetto compare come azionista e legale rappresentante di Hotels & Homes ltd con sede legale a Malta. Il suo nome compare nel portale International Consortium of Investigative Journalist alla voce Paradise Papers.

Il database contiene informazioni su oltre 810mila società offshore coinvolte nelle indagini Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers e Offshore Leaks. I dati coprono un arco temporale di oltre 80 anni, fino al 2020, e sono collegati a persone e aziende in oltre 200 paesi e territori.

Di questa società, fino al 2019 e prima che al suo posto subentrasse Giovanni Enrico Merola, il fratello di Concetto, era azionista Francis Buttigieg che è stato anche segretario (cioè l’equivalente italiano del ruolo di rappresentante dell’impresa) e liquidatore di altre tredici società sempre estere.

L’uomo con il quale sembra fare affari la famiglia Merola in territorio estero che ha registrato la sede legale al civico 28 di Triq il Pluviera, nel quartiere San Gwann di Malta. Ovvero nello stesso edificio in cui è registrata anche l’attività Hotels & Homes ltd. L’azienda pare esistere ancora e a tenere i conti in ordine è un’altra società maltese, la Zampa partners assurance.

Ed ecco Catania.